ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Труд медицинского состава на поле боя – ратный подвиг. Вклад медицинской службы в дело общей победы в Сталинградской битве

1 — Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области, 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Советская, д. 5.; ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, здание 1.

Восемь десятилетий назад слово «Сталинград» вошло в летопись мировой истории. Именно город Сталинград для всех народов мира стал символом отваги, мужества, воинского долга, непобедимости, а Сталинградская битва стала кульминационной в коренном переломе Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии.

Ход Сталинградской битвы делится на два периода: оборонительный (с 17 июля до 19 ноября 1942 г.) и наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.

Вопреки расчетам гитлеровского командования, Сталинградское направление летом 1942 г. превратилось в центр борьбы для обеих сторон. Здесь столкнулись главные силы Советской Армии и германского вермахта. Оборонительный этап свою цель выполнил.

Историческое контрнаступление Советской Армии под Сталинградом началось 19 ноября и продолжалось до конца декабря 1942 г.

Войска Юго-Западного и Донского фронтов 19 ноября, после мощной 80-минутной артподготовки, перешли в наступление. К исходу 23 ноября, после соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов, советским войскам удалось завершить окружение основных сил группировки врага под Сталинградом и создать вокруг нее внутренний фронт окружения. Наступление наших войск под Сталинградом развернулось одновременно на широком 400-километровом фронте. За период с 19 ноября по 31 декабря Красная Армия достигла очень многого, но ей пришлось заплатить высокую цену за свои успехи: Юго-Западный фронт потерял 64 600 убитыми и пропавшими без вести, Сталинградский фронт – 43 000, Северная и черноморская группа – 132 000.

Восьмого января 1943 г. советское командование во избежание напрасного кровопролития предъявило окруженным немецко-фашистским войскам ультиматум с предложением прекратить сопротивление и капитулировать. Эти гуманные предложения были отклонены. Утром 10 января советские войска перешли в решительное наступление. Началась заключительная операция Сталинградской битвы. С 25 января начались ожесточенные уличные бои за каждый дом в Сталинграде.

Несмотря на запрещающий приказ Гитлера, началась массовая сдача в плен гитлеровских солдат и офицеров. 31 января генерал-фельдмаршал Паулюс сдался в плен.

В 16 часов 2 февраля 1943 г. прозвучали последние залпы и историческая Сталинградская – Великая битва на Волге – закончилась. Это была выдающаяся победа советского народа. Звания Героя Советского Союза удостоены 127 человек. Медалью «За оборону Сталинграда» награждено свыше 760 тыс. воинов и тружеников тыла. Ордена и медали получили 17 550 воинов и 373 ополченца.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 2 февраля в России отмечается как День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.05.1965 городу-герою Волгограду были вручены орден Ленина и медаль «Золотая звезда» за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Волгограда в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены пять вражеских армий, в том числе две немецкие, две румынские и одна итальянская. Цвет гитлеровского вермахта нашел могилу под Сталинградом. Подобной катастрофы германская армия еще нигде и никогда не терпела.

Победу в Сталинградской битве невозможно представить без медицинской службы. Упорные кровопролитные оборонительные бои и отход войск на новые рубежи, ровная степная местность с редкими населенными пунктами, с недостаточным количеством водоисточников, жара, ветра летом, сильные холода зимой, бои в сильно разрушенном городе, эвакуация раненых через такую крупную водную преграду, как Волга. Важнейшей задачей медицинской службы было своевременное и правильное оказание первой медицинской помощи на поле боя.

Оказание медицинской помощи защитникам Сталинграда строилось по следующей схеме: первая медицинская помощь – санинструктором роты; доврачебная помощь – фельдшером батальона; первая врачебная помощь – врачами полкового медпункта (ПМП); квалифицированная помощь – в медсанбате дивизии или в армейских госпиталях.

Во время уличных боев на правом берегу находились только полковые медпункты и частично передовые отряды медсанбатов, остальные медицинские силы размешались на левом берегу Волги.

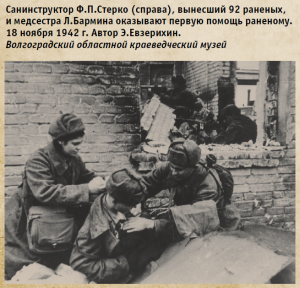

Самую трудную и опасную работу по оказанию первой медицинской помощи и выносу раненых с поля боя проводили ротные санинструкторы, служащие санитарных взводов, санитары-носильщики. Потери санитаров-носильщиков, санинструкторов, медицинских сестер, которые порой использовались в качестве бойцов в боевых действиях, занимали одно из первых мест среди потерь медицинских работников.

Народный комиссариат обороны издал приказ от 23.08.1941 № 281 «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу». Труд медицинского состава на поле боя официально приравняли к свершению ратного подвига. Впервые в истории войн вынос санинструктором раненного с оружием с поля боя приравнивался к боевому подвигу солдата. Данный приказ регламентировал и награды: за вынос с поля боя 15 раненых с оружием – медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», за 25 раненных – орден Красной Звезды, за 40 – орден Красного Знамени и за 80 раненых – орден Ленина – высшая государственная награда. Люди в белых халатах достойно выполняли свой долг, внося свой вклад в приближение Великой Победы.

14 декабря 1942 г. вышел приказ войскам Сталинградского фронта № 150, в одном из пунктов которого говорилось о запрете использовать санитаров не по прямому назначению, «т.е. в атаках», а также всемерно поощрять санитаров и широко применять к ним приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 23 августа 1941 г. № 281.

«Жизнь воина – моя жизнь. Санитар – это боец. Он отвечает перед Родиной, перед народом за жизнь своих товарищей – я так понимаю», – писала во фронтовой газете лучший санитар Донского фронта Мария Кухарская, которая вынесла с поля боя 421 человека, из них 277 – с оружием; за что в 1942 г. была награждена Орденом Ленина и медалью «За Отвагу».

Побледнев, стиснув зубы до хруста,

От родного окопа одна

Ты должна оторваться, и бруствер

Проскочить под обстрелом должна.

Ты должна. Ведь нельзя притворяться

Пред собой, что не слышишь в ночи,

Как почти безнадежно «Сестрица!»

Кто-то там, под обстрелом, кричит…

Юлия Друнина

На протяжении всей Сталинградской битвы и особенно тогда, когда бои развернулись в городе, самым трудным в деятельности медицинской службы была переправа раненых через Волгу. Впервые в ходе Великой Отечественной войны медицинская служба приобрела опыт медицинского обеспечения войск, ведущих продолжительные упорные бои в крупном административно-промышленном центре, при организации переправы раненых и больных через широкую водную преграду и их массовой эвакуации речным транспортом.

К 28 июля 1942 г., после принятия решения о разгрузке и эвакуации многих госпиталей, более 20 из них перевели на левый берег; оставшиеся в городе эвакогоспитали были переданы Сталинградскому фронту и стали действовать как фронтовые передвижные госпитали.

Начиная с 23 августа 1942 г., эвакуация велась круглосуточно. Особенно тяжелая ситуация сложилась в период с 20 по 25 сентября: подходы оказались под плотным огнем противника, и эвакуация раненых прекратилась. Заканчивались медикаменты и перевязочные средства, не было воды и продуктов. За водой ползком пробирались к Волге, чтобы принести хотя бы немного для раненых. Были дни, когда число раненых достигало до 800 человек, здесь постоянно работали 3–4 врача, 6-8 медсестер и санитары. Когда эвакоприемник приготовился к фашистскому штурму, помощь пришла со стороны бронекатеров и 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А.И. Родимцева, которые эвакуировали более 1300 раненых и персонал. Однако 27 сентября эта переправа перестала существовать, так как была занята вражескими автоматчиками. Эвакуацию раненых осуществлял полевой передвижной госпиталь, взявший после ликвидации центральной переправы основной поток раненых на себя.

Эта переправа просуществовала всю Сталинградскую битву. Через нее было переправлено более 50 тыс. раненых. В историю военной медицины вошла одна из операций, сделанная на правом берегу Волги, проходившая в сложнейших условиях – под перевернутой лодкой – военврачом 2-го ранга Д. А. Кривоносом и военврачом 3-го ранга О. Н. Панченко.2

Для переправы использовались обратные рейсы судов Волжской военной флотилии. Под непрерывными обстрелами и бомбежками перевозили раненых ночью на левый берег – и даже в это время загруженные ранеными суда тонули подбитые, не дойдя до левого берега. Очень часто суда гибли от попаданий бомб или подрывались на минах. Так погиб санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными.

В конце июня 1941 г. в Сталинград – еще тогда тыловой город – начали прибывать первые эшелоны с ранеными и эвакуированными от западных границ. С первых дней войны, в соответствии с мобилизационным планом, в Сталинграде срочно начинают формироваться эвакогоспитали. На 30 июня 1941 г. – восьмой день войны – в Сталинграде действовало 14 эвакогоспиталей, общий коечный фонд которых составлял 5300 коек, в которые сразу же стали поступать раненые с Юго-Западного фронта. Под госпитали были выделены больницы, школы, гостиницы; для работы в них направлялись опытные врачи и средние медицинские работники. Сталинградский медицинский институт выделил студентов для встречи и оказания помощи эвакуированным и разгрузки эшелонов с ранеными. Все студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов совмещали учебу днем с работой в госпиталях ночью, готовясь к практической работе на фронте. В ноябре 1941 г. количество эвакогоспиталей в Сталинграде увеличилось до 80 (на 37 700 коек), несмотря на это в учреждениях ощущалась острая нехватка хирургов, нейрохирургов, операционных сестер. Коллектив мединститута делал все необходимое для подготовки врачей, переподготовки и усовершенствования необходимых медицинских кадров, которое продолжалось вплоть до августа 1942 г. Работа велась с запредельными нагрузками на персонал: с разных фронтов сюда прибывало ежедневно от 3 до 5 санитарных поездов с 3–5 тыс. раненых!

Все узкоспециализированные эвакогоспитали или их отделения были прикреплены к клиникам Сталинградского медицинского института. Студенты регулярно привлекались для дежурств в качестве медицинских сестер и санитаров, а также для разгрузки военно-санитарных поездов. Объем работы в госпиталях был очень велик: за 12 месяцев (с июля 1941 г. по июль 1942 г.) в них на лечении находилось 225 736 раненых и больных, из которых 185 тыс. бойцов возвратились в строй. В таких тяжелейших условиях медицинские работники проявляли массовый героизм и отвагу. Объем хирургической помощи в лечебных учреждениях войсковой медицинской службы, дислоцированных на правом берегу Волги, был вынужденно сведен к жесткому минимуму. Центр хирургической работы пришлось перенести на левый берег Волги, где дислоцировались полевые подвижные и эвакогоспитали, которые были усилены специалистами-хирургами и врачами других специальностей.

Один из таких эвакогоспиталей действовал с 26 июня 1941 г. Он был расположен в трехэтажном здании педагогического института. Это был типичный тыловой госпиталь для «долечивания» раненых, рассчитанный на 900 коек и оснащенный современным оборудованием. Вскоре стали поступать раненые санитарными поездами из фронтовых эвакогоспиталей. По профилю этот эвакогоспиталь принимал раненых с повреждением трубчатых костей и крупных суставов. Многие из них поступали в тяжелом септическом состоянии. Всем врачам было очень тяжело, ведь опыт в военно-полевой хирургии у них отсутствовал, спасало беззаветное стремление оказать помощь раненым на самом высоком уровне, который был возможен в то время. Госпиталю помогали студенты медицинского института: младшие курсы были заняты на разгрузке раненых с санитарных поездов и осуществляли уход за ними, а старшие – проходили практику, часто выполняя работу врачей.

В июле 1942 г. фронт приближался. Раненых с каждым днем становилось все больше, они прибывали и днем, и ночью. Круглосуточно работали бригады хирургов. Из-за отсутствия специального транспорта для эвакуации к 23 августа 1942 г. в госпитале скопилось около 2 тыс. раненых, они заняли все свободное пространство, оставались лишь узкие проходы. Все это были тяжелораненые, в большинстве – с огнестрельными переломами конечностей, многие – в массивных гипсовых повязках.

23 августа 1942 г. прозвучало сообщение о воздушной тревоге, и в ту же минуту страшные взрывы последовали один за другим. Раненых надо было увезти из пылающего города, а специального транспорта у госпиталя не было. Была одна полуторка и две подводы, на них стали плотно укладывать раненых, потом поперек клали доски на борта машины и сверху опять укладывали раненых. На подводах тоже отправляли раненых в два этажа. Так продолжалось день и ночь. Героически работали тогда возчики подвод и шофер машины В. Коваленко. Врачи Тыдман, Мартынова, Мейер и другие без отдыха и сна выполняли свой долг перед ранеными. В период уличных боев им приходилось оперировать при свете лампад и коптилок, испытывая острый недостаток перевязочного материала и медикаментов. Воду приносили с Волги, рискуя жизнью под непрерывными артиллерийскими обстрелами.

К 26 августа 1942 г. все раненые были эвакуированы за Волгу, а вскоре последовал приказ об эвакуации самого госпиталя в Красную Слободу.

Весь период Сталинградской битвы и до осени 1943 г. в этом госпитале начмедом работала доцент Сталинградского медицинского института София Леонардовна Тыдман. После 1943 г. и до конца войны она была старшим хирургом эвакогоспиталя, пройдя путь от Сталинграда до венгерского городка Секешфехервара. Заслуженный врач РСФСР, майор медицинской службы София Леонардовна Тыдман награждена орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.».

Многие жизни красноармейцев были спасены благодаря хирургу Антонине Ивановне Баландиной, которая за инициативу и мужество была награждена медалью «За боевые заслуги». Доцент, заведующая кафедрой госпитальной хирургии Сталинградского института (1964 г.) А.И. Баландина вспоминала: «В дни Сталинградской битвы началась моя трудовая деятельность врача. Сразу же после окончания института я была направлена в один из госпиталей Южного фронта. Буквально на пятый день после окончания института мне пришлось стать за операционный стол в качестве ассистента. Доцент С.Л. Тыдман делала ампутацию раненому бойцу и делала настолько быстро, что я, не имея практического опыта, конечно, не могла уловить всех тонкостей. При этом она мне сказала: – Смотри внимательней, следующую операцию будешь делать сама, а я тебе помогу. Потом станешь оперировать самостоятельно. – Вот как строго встретила меня жизнь, в какой сложной обстановке делала я первые шаги как врач-хирург.

В самом деле – стоишь в операционной, и вдруг начинается массированный налет вражеской авиации. Небо черное от большого количества самолетов, свист бомб, грохот от взрывов… И в такой обстановке нужно не потерять самообладания, спокойно, как будто ничего не случилось, продолжать свое дело. Да, никогда не забыть нам суровых дней Сталинградской битвы».

Большую помощь госпиталям оказывал Областной комитет общества Красного Креста во главе с Ксенией Степановной Козинцевой по подготовке санитарных дружинниц, медсестер и санитаров. За 1941– 1942 гг. было подготовлено 5000 медицинских сестер, 6700 санитарных дружинниц, 830 санитаров, 170 000 обладателей статуса ГСО («Готов к санитарной обороне»), а также 50 000 школьников, получивших значок БГСО («Будь готов к санитарной обороне»).

Во время Великой Отечественной войны помощь раненым, находящимся на излечении в госпиталях, приобрела поистине всенародный характер. Она выражалась в денежных отчислениях, в подарках вещами и продовольствием, в добровольном уходе за ранеными, в обеспечении госпиталей топливом, посудой, постельными принадлежностями, в проведении культурно-массовой работы. Вот некоторые сведения о средствах, продуктах и различном оборудовании для раненых, поступивших от населения и организаций Сталинградской области:

1) денежных средств – 6 584 300 руб.;

2) индивидуальных посылок – 645 шт.;

3) железных кроватей – 48 000 шт.;

4) теплых вещей – 800 000 шт.

В феврале 1943 г. победоносно закончилась Великая Сталинградская битва и Сталинград опять стал глубоким тылом. Перед медицинской службой стали новые задачи. Город был разрушен до основания. Сгорело и было разрушено 42 тыс. домов или 85% жилого фонда, 58 заводов и фабрик, более 80 лечебных учреждений. Полностью были выведены из строя водопровод, канализация, телефонная связь, электроснабжение.

К февралю 1943 г. в городе насчитывалось 29 360 жителей, 40 врачей, 43 средних медицинских работников. В этих условиях предстояло открывать новые госпитали, начинать все с начала, не имея абсолютно никаких ресурсов – ни человеческих, ни материальных.

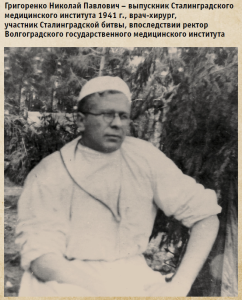

Особое место в организации медицинской помощи военным и мирным жителям занял Сталинградский медицинский институт (ныне Волгоградский государственный медицинский университет), организованный 17 августа 1935 года. С первых дней Великой Отечественной войны он продолжал выполнять важнейшую государственную задачу по подготовке врачебных кадров. Второй выпуск лечебного факультета в 1941 г. сдавал последние экзамены уже в условиях начавшейся войны и в полном составе (235 чел.) ушел на фронт. Многие сотрудники института вступили в ряды Красной армии. В течение 1941 г. СМИ досрочно подготовил и выпустил в декабре 670 врачей, в мае – июне 1942 г. – еще 400 врачей. Почти все они были направлены на укомплектование формируемых полков, дивизий и госпиталей. Многие из профессорско-преподавательского состава и более тысячи студентов младших курсов возводили оборонительные сооружения на южных подступах к Сталинграду.

Впоследствии, вспоминая те героические тяжелые трудовые дни, командир одного из студенческих отрядов, возводивших оборонительные рубежи, профессор С.Н. Касаткин писал: «То была тяжелая, напряженная работа, особенно для девушек, не привыкших к такому нелегкому труду. Сооружали противотанковые препятствия на берегах большого оврага.

Надо было обрабатывать вручную плотный, переплетенный корнями кустарника грунт. К тому же нещадно палило солнце. В условиях степи недоставало питьевой воды. Прилетали вражеские самолеты… Но все же строительство было завершено в срок. Последним штрихом в нашей работе стала выложенная из белого камня надпись на стене оборонительного сооружения: «Не пройдете! Сталинградский мединститут!».

Профессора, доценты и ассистенты, в особенности хирургических, терапевтических и других клинических кафедр работали в эвакогоспиталях в качестве консультантов, вместе с этим ими велась и научная работа. Профессора Сталинградского мединститута А.Я. Пытель, Г.С. Топровер, С.П. Шиловцев, Б.С. Бревдо, Э.Р. Могилевский, С.Н. Касаткин, Е.М. Деларю, И.О. Нарбутович читали лекции врачам на курсах переподготовки, лично осматривали, консультировали раненых и больных, входили в состав научнометодического совета эвакогоспиталей. Все узкоспециализированные эвакогоспитали и отделения были закреплены и курировались клиниками мединститута. Так, урологический профиль со своими ассистентами курировал профессор А.Я. Пытель, повреждения сосудов — профессор С.П. Шиловцев, нейрохирургическое — профессор Г.С. Топровер.

Научная работа ученых в этот период имела огромное практическое значение для лечения раненых и больных. Так, например, профессора А.Я. Пытель и И.А. Сутин провели большую работу по организации деятельности областной станции переливания крови, снабжавшей кровью Южный и Юго-Западный фронт. Сотрудники института активно участвовали в налаживании производства гипса в Баскунчаке, что позволило удовлетворять все нужды в высококачественном гипсе как самой Сталинградской госпитальной базы, так и соседних областей, госпиталей Южного и частично Юго-Западного фронтов в течение 1942–1944 гг.

Важнейшее значение имела санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая работа. К осени 1941 г. в Сталинград прибыло более 200 эшелонов с эвакуированным населением и более 70 эшелонов с детьми из Ленинграда и других западных областей. Население города удвоилось по сравнению с довоенным уровнем и достигло 800 тыс. чел. Сталинград был переполнен госпиталями, воинскими частями, переселенцами, учреждениями. В связи с этим санитарно-эпидемиологическая обстановка в области существенно ухудшилась: вспышка туляремии, сыпного тифа, холеры. От медиков требовалась полная самоотдача, работа на пределе возможностей, чтобы не допустить развития эпидемий. Был проделан огромный труд, увенчавшийся успехом – распространение опасных заболеваний удалось предотвратить.

Для руководства работами по предотвращению эпидемии холеры в Сталинград, по личному распоряжению И.В. Сталина, в 1942 г. была направлена З.В. Ермольева, – выдающийся отечественный микробиолог, заслуженный деятель науки РСФСР, академик Академии медицинских наук, возглавлявшая отдел биохимии микробов в биохимическом институте им. А.Н. Баха. Из плесени, собранной со стен бомбоубежища, З.В. Ермольева в 1942 г. получила впервые в СССР пенициллин и наладила его производство. А в 1943 г. была удостоена Сталинской премии I степени за участие в организации и проведении профилактических работ на фронтах и разработку новых методов лабораторной диагностики.

18 августа 1942 г. Комитет обороны Сталинграда принял решение о переводе мединститута в Чебоксары, однако выполнить его было не суждено – несколько дней спустя все здания института были полностью разрушены массированной бомбардировкой города.

Невозможно перечислить имена всех медиков – героев Великой Отечественной войны. Многие так и не смогли отпраздновать Великую Победу. Немало медиков Сталинградского мединститута пало в боях за Родину. Бригадный врач, бывший заведующий кафедрой патологической анатомии, организатор патологоанатомической службы Красной Армии, главный патологоанатом Донского и Сталинградского фронтов, доктор медицинских наук, профессор А. А. Васильев был убит за пять дней до окончания Сталинградской битвы. Пали смертью храбрых в боях за Родину начальник военной кафедры, главный токсиколог Сталинградского фронта, полковник медицинской службы Н.Ф. Ситников; капитан медицинской службы Б.Г. Подлипов; военврач третьего ранга К.Н. Сластенко; капитан медицинской службы И.А. Филатов; старший лейтенант медицинской службы В.Г. Якимов. Студентка 2-го курса Т.Д. Хахлынова, уничтожив одиннадцать гитлеровцев, погибла сама. В память о них на втором этаже в холле главного корпуса института пред актовым залом открыта мемориальная доска.

Перечислить имена всех медиков – героев Сталинградской битвы, живых и павших – не представляется возможным. Неоценимым является их вклад в историческую победу над фашизмом. Бывший командующий 62-й армией Маршал Советского Союза В.И. Чуйков высоко оценивал работу военных медиков: «Во время грандиозной битвы на Волге военные врачи, фельдшера, медицинские сестры и санитары проявили чудеса смелости, героизма, самоотверженности для спасения раненых бойцов и командиров. Многие медики пожертвовали жизнью, выполняя свой врачебный и воинский долг. Их подвиг никогда не изгладится из памяти участников Великой Отечественной войны».

Несмотря на страшные разрушения по окончании Сталинградской битвы, город стал быстро заполняться населением. Большой вклад в возрождение города-героя внесли военные и гражданские медики. В результате отчаянных вражеских бомбежек были разрушены и сгорели дотла теоретический корпус, многие клинические базы, студенческое общежитие, безвозвратно потеряна уникальная библиотека и имущество Сталинградского медицинского института, но он был первым из вузов, который вернулся в город, возобновив работу в 1943 г.: армии нужны были медицинские кадры.

Институт восстанавливали не только профессорско-преподавательский состав и студенты. Помощь легендарному городу оказывала вся страна. По приказу Наркомздрава СССР в мае 1943 г. 13 республиканских медвузов прислали учебники и инструментарий. К занятиям приступили 1 октября 1943 г. 600 студентов всех курсов, в том числе 340 – первокурсников. Героическим «Ответом Сталинграда» стал выпуск 44 врачей в 1944 г. Это был вклад восстановленного института в будущую Победу.

Историческими источниками, позволяющими полнее воссоздать подлинную картину великой битвы, являются мемориальные коллекции документов, рукописные и содержащиеся в газетных публикациях, книгах, а также воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, которыми располагают экспозиции истории здравоохранения Волгоградской области ГБУЗ «ВРЦОЗ и МП» и Музей истории Волгоградского государственного медицинского университета, основанный при активном участии ветеранов в 1981 г.

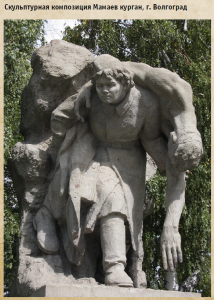

В 2005 г. напротив центрального входа Волгоградского государственного медицинского университета появилась еще одна достопримечательность — памятник «Медикам Царицына – Сталинграда – Волгограда». Он был воздвигнут в дни празднования 70-летия ВолгГМУ в память о героях-медиках, которым многие поколения обязаны здоровьем и жизнью.

_____________________________________________________________________

1 URL: https://volgograd.bezformata.com/listnews/trudnie-metri/142916330/?ysclid=m7rp6rllpu860259792.

2 URL: https://nlr.ru/res/epubl/rue/texts/volgograd/RUS/enciklopediya/1/Z.html?ysclid=m7rl0tpy2m111662978.