ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Модели оценки эффективности деятельности испытательных лабораторий по контролю качества лекарственных средств

1 — ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 109012, Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д.4. стр.1.

ORCID: https://orсid.org/0000-0002-9667-1014

2 — ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 стр. 2.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4901-4625

Оценка эффективности деятельности испытательной лаборатории является важным механизмом обеспечения корректного функционирования систем менеджмента качества. В статье представлен современный подход к организации оценки эффективности деятельности испытательной лаборатории с использованием различных методов, и приведена высокоуровневая классификация таких методов.

Ключевые слова: система менеджмента качества, эффективность процессов, оценка эффективности, испытательные лаборатории по контролю качества лекарственных средств

Вопросы обеспечения качества деятельности лабораторий по контролю качества лекарственных средств являются одной из наиболее актуальных проблем сферы здравоохранения, находящих свое отражение в значительном количестве как научных исследований, так и отраслевых рекомендаций, издаваемых различными регуляторными органами. При этом деятельность лабораторий по контролю качества лекарственных средств находится в пограничной области, которую могут регулировать разные стандарты в области обеспечения качества, например, требования Надлежащей производственной практики в виде Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза», требования к компетентности, беспристрастности и стабильному функционированию лабораторий в виде ГОСТ ISO/IEC 170252019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», а также принципы менеджмента качества, установленные стандартами системы ГОСТ Р ИСО 9000 и зависимыми от них документами.

Высокая степень высокоуровневой гармонизации документов, а также иных документов, посвященных требованиям к функционированию систем менеджмента качества, дает возможность лабораториям, даже выбирая в качестве основного один из применимых стандартов, демонстрировать высокую степень соответствия требованиям иных стандартов.

При этом имеющиеся разночтения или возможности различного толкования требований при разработке документации низкого уровня не позволяют в полной мере унифицировать подходы к созданию операционных процедур на уровне исполнителя, что, с одной стороны, усложняет повседневную деятельность лабораторий, а с другой – оставляет широкое окно возможностей для улучшения или оптимизации таких процедур.

Авторы многочисленных исследований, посвященных сравнению различий в требованиях отдельных стандартов, например, Okezue at al., 2021 [1], Wilson I., 2018 [2], и сложностям, возникающим при попытках их внедрения, сходятся во мнении, что достижение указанных целей является вполне осуществимой задачей.

При анализе подходов к построению системы менеджмента качества, описанных в различных руководствах и литературных источниках, можно выделить несколько инструментов, позволяющих систематизировать и облегчить процесс управления отдельными сферами деятельности лаборатории.

Данная работа исследует возможность использования отдельных инструментов, описанных в рекомендациях, основанных на стандартах, не относящихся прямо к деятельности испытательных лабораторий, в планировании деятельности таких лабораторий.

В частности, интерес представляет концепция использования положений ГОСТ Р ИСО 15189-2015. «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности», и разработанного на его основе Национальным Комитетом по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS) Руководства HS1-A2 – A Quality Management System Model for Health Care, в которые погружены подробные сведения о требованиях к функционированию систем менеджмента качества в лабораториях клинической диагностики.

Ориентация на 12 основных элементов системы качества (рис. 1), рекомендованная данным стандартом, позволяет сфокусировать усилия на отдельных подзадачах, выполнение которых позволяет обеспечить организацию системы менеджмента качества лаборатории в целом.

Можно отметить, что часть элементов, отмеченных как основные, совпадает с элементами, указанными в фармацевтической системе качества по Решению № 77 и описанными в соответствующих главах первой части Решения, однако встречаются и элементы, отсутствующие как в требованиях Надлежащей производственной практики, так и в рекомендациях ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Одним из таких элементов является блок «Оценка», использование которого в системах менеджмента качества, где он не является обязательным, представляется, тем не менее, крайне важным и полезным для обеспечения корректного функционирования систем.

Необходимо отметить, что само понимание «оценки» так или иначе внедрено практически во все применимые стандарты (например, ИСО 9001 [5.4.1] требует, чтобы задачи по качеству были измеряемыми), но конкретных требований к проведению такой оценки не существует.

Надлежащая производственная практика подразумевает проведение регулярной оценки качества продукта (п. 1.10 Глава 1), но не предъявляет требований к оценке процессов (за исключением оценки основного технологического процесса).

ГОСТ Р ИСО 15189 [4.12.4] гласит, что лаборатория должна внедрить показатели качества для систематического отслеживания и оценки вклада лаборатории в лечение пациентов.

В случае с испытательной лабораторией контроля качества лекарственных средств разумным представляется внедрение механизмов оценки ко всем критическим элементам системы менеджмента качества.

***

Оценка деятельности лаборатории с точки зрения каждого из критических элементов может быть проведена с использованием как стандартных методов оценки эффективности, так и с применением специально разработанных инструментов, нацеленных на проведение оценки, максимально адаптированной к специфике работы лаборатории.

Основные методы оценки эффективности разделяются на три больших подтипа: основанные на достижении цели, на оценке процесса и на степени достижения результата.

Значение эффективности удобно выражать в процентном отношении – как степень достижения идеального результата, принятого за сто процентов.

Методы, направленные на достижение цели, оценивают по альтернативному признаку, исходя из фактического состояния целевого значения с использованием логических формул. В простейшем случае это может быть выражено формулой (1):

N = 100%, если О = “1”, (1)

и

N = 0%, если О = “0”, (1)

где значения «1» и «0» соответствуют логическим функциям «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ», соответственно.

Здесь и далее:

N – оценка эффективности;

О – фактический показатель выполнения результата.

Таким образом, оценка эффективности в данном случае будет всегда целочисленной величиной, подтверждающей или опровергающей только сам факт достижения ранее поставленной цели.

Примером такой модели может быть оценка результата внедрения нового аналитического метода. Задача будет считаться выполненной (показатель «О» примет значение «ИСТИНА») только в том случае, если новый аналитический метод будет внедрен в рутинную деятельность лаборатории. Подтверждением данного факта будет служить заранее определенный комплект подтверждающих документов (валидационный протокол, отчет о валидации, отчет об обучении персонала, протокол внедрения метода и т.д.). Необходимым условием для оценки по этой модели является установление временного ограничения, то есть срока, до истечения которого должна произойти оценка.

Противоположностью данного метода оценки является метод оценки, основанный на степени достижения результата. В этом случае целевой результат задается числом, а оценка его достижения выражается процентами достижения указанной цели. В простейшем случае формула имеет вид (2):

![]()

где Z – целевой показатель выполнения результата.

На примере испытательной лаборатории по контролю качества лекарственных средств такую модель оценки можно предложить для оценки выполнения плановых задач за определенный промежуток времени. Например, согласно плану персонального развития, за календарный год сотрудник должен освоить n новых методов испытаний. Задача будет считаться выполненной только в том случае, если фактически сотрудник освоит новые методы в количестве не меньшем, чем заранее установленный процент от n.

Дополнительным аспектом этого метода оценки может быть ранжирование результатов, когда степень достижения, выраженная в процентных границах полученных результатов, дополнительно накладывается на шкалу успеха. Например: от 0 до 50 % исполнения – неудовлетворительно, от 50 до 75 % – удовлетворительно и свыше 75 % исполнения – отлично. Методы, ориентированные на оценку процесса, включают в себя расчет показателей, не имеющих установленных целевых значений и ориентированных на оценку текущей деятельности.

Например, такую оценку можно проводить по показателям эффективности использования оборудования, по реализации установленных сроков выполнения испытаний, по степени безошибочности работы персонала и т.д. В этом случае оценивается не достижение абсолютного целевого значения деятельности, а нахождение показателя в рамках заранее установленных пороговых границ. В простейшем виде формула расчета совпадает с представленной выше (2), однако в числителе будет указано число событий, отвечающих заданному критерию, по отношению к общему числу таких событий, без указания целевого значения событий.

Для проведения эффективной оценки функционирования системы менеджмента качества испытательной лаборатории можно использовать отдельные методы оценки, их комбинации или сложные многосоставные модели.

Цикл оценки строят по простой блок-схеме, представленной на рисунке 2.

Установление непротиворечивых и исчисляемых критериев оценки является абсолютно необходимым этапом для получения корректных результатов процесса. При этом необходимо, чтобы понимание критериев и механизма их оценки совпадали как у оценщика, так и у оцениваемого. Важно, чтобы критерии оценки были установлены до начала выполнения оцениваемых активностей и не менялись до завершения оценки.

Пути использования полученных данных также разделяются на два больших раздела: первый вариант – это использование результата для оценивания эффективности работы сотрудника, то есть расчета ключевых показателей эффективности (англ. key performance indicators, KPI), что может лежать в основе оценки соответствия сотрудника занимаемой позиции или определения финансовых показателей индивидуальной премиальной программы. Второй вариант – использование результата для оценки деятельности самой лаборатории, для поиска узких мест или вариантов необходимой оптимизации деятельности. Очевидно, что для первого варианта более предпочтительными являются методы, основанные на достижении целей и на степени достижения результата, а для второго – методы, основанные на оценке процесса.

В качестве примера инструмента оценки второго типа можно рассмотреть разработанный нами метод оценки степени загруженности испытательного оборудования, основанный на нормативных затратах времени. При выполнении испытаний, связанных с вводом лекарственных средств в гражданский оборот, размер затрат определяется требованиями соответствующих методик1,2, утвержденных приказами Минздрава России.

Согласно данным методикам, затраты на проведение испытаний рассчитываются по формуле (3):

Зисп. = Ср.вр. × T, (3)

где:

Зисп. – затраты на проведение испытаний, необходимые при оказании услуги;

T – норматив времени на проведение испытаний в ходе оказания услуги в минутах;

Ср.вр. – средняя стоимость минуты времени проведения испытаний.

Из формулы (3) следует, что определяющим показателем при проведении данных расчетов является величина Т, определяемая в ходе проведения хронометража конкретного испытания и утверждаемая внутренними приказами учреждения как основная расчетная единица для проведения тарифицирования стоимости проведенных испытаний.

Однако существование такой утвержденной единицы дает возможность использовать ее не только для проведения финансовых расчетов, но и для создания различных оценочных инструментов, которые в таком случае базируются на унифицированной базовой единице и могут быть корректно сравнены между собой в единой системе отсчета.

Учитывая, что все активности, проводимые на каждой единице оборудования, фиксируются в информационной лабораторной системе, по итогам заданного периода времени легко подсчитать общую загрузку конкретной единицы оборудования, которая в данном случае будет рассчитываться по формуле (4):

![]()

где:

Ti – норматив времени на проведение конкретного испытания в ходе оказания услуги в минутах;

ni – количество соответствующих испытаний, проведенных за определенный период времени.

Степень загруженности оборудования за данный период времени можно оценить, отнеся этот показатель к общему временному фонду нормативно возможной загрузки оборудования, который оценивается как общий фонд рабочего времени за вычетом технических работ, необходимых для обслуживания оборудования, а также простоя оборудования, связанного с зафиксированными причинами (ремонт, отсутствие оператора, квалификационные и поверочные активности, плановые остановы и т.д.). Общий фонд рабочего времени определяется в зависимости от сменности работы в конкретной лаборатории, а также от других факторов, например, политики, применяемой в отношении возможности проведения работы без контроля оператора (в режиме overnight), когда оператор запускает программу испытаний в конце своей рабочей смены и оставляет испытательное оборудование в рабочем цикле; политики в отношении закрепления оборудования за операторами, то есть возможности использования одной единицы оборудования разными аналитиками, а также степени разнообразия проводимых испытаний, то есть времени, которое требуется для очистки оборудования и перевода его на параметры работы, необходимые для проведения последующего испытания. Могут также быть приняты во внимание другие условия работы.

На примере лабораторий ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, учитывая высокую диверсификацию проводимых испытаний, а также иные вышеприведенные факторы, была предложена к использованию следующая модель оценки фонда нормативно возможной загрузки оборудования (5):

Mобщ = 8 × 247 × 60 – tто – tпов – tпр, (5)

где:

Мобщ – нормативно возможная загрузка оборудования;

8 × 247 × 60 – годовой норматив рабочего времени, мин;

tто – время, затраченное на техническое обслуживание оборудования;

tпов – время, затраченное на поверку/квалификацию оборудования;

tпр – время неплановых простоев.

Очевидно, что в таком случае степень загруженности оборудования определяется по простой формуле (6):

где:

M – общая загрузка конкретной единицы оборудования;

Мобщ – нормативно возможная загрузка оборудования.

Полученное значение отражает нагрузку, которая выпадает в заданный период времени на каждую конкретную единицу оборудования и позволяет предсказать как потенциальный риск выхода из строя для конкретной единицы оборудования, так и запланировать приобретение новых единиц оборудования для компенсирования чрезмерной загруженности.

Как было указано выше, полученные результаты подвергаются ранжированию, при этом нагрузка менее 20% говорит о том, что оборудование используется недостаточно активно, нагрузка от 20 до 50% – что оборудование используется в штатном режиме, нагрузка выше 50% свидетельствует об активном использовании оборудования и может быть триггером для принятия управленческих решений.

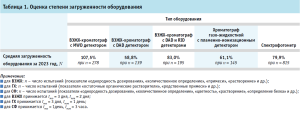

По вышеприведенному подходу была проведена оценка степени загруженности оборудования на примере лабораторий ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В качестве примера приведем некоторые данные по одной лаборатории (табл. 1).

Из приведенных данных видно, что все единицы оборудования работают с нагрузкой, выходящей за пределы зоны штатной нагрузки (20–50%). Значение, превышающее 100%, является результатом использования данной единицы оборудования в режиме overnight, без присутствия оператора.

Полученные данные дают материал для проведения анализа по разным аспектам функционирования оборудования. Например, можно оценить сравнительную распространенность аналитических методик, требующих использования разных ВЭЖХ-детекторов. Можно опосредованно оценить сравнительную продолжительность аналитических методик, используемых с разными типами детекторов.

Наиболее важной информацией, безусловно, остаются данные по степени эксплуатации каждой единицы оборудования. Это дает возможность запланировать расширение парка оборудования, приоритизировать программу технического обслуживания, определить риск-ориентированный подход к закупке запасных частей и расходных материалов. Следующий блок выводов, который можно определить на основании полученных данных, касается подготовки сотрудников. С их помощью можно оптимизировать программу обучения сотрудников, подготовить планы взаимозаменяемости и запланировать дальнейшее обучение с учетом наиболее востребованных методов.

Полученные данные также могут быть использованы при расчетах ключевых показателей эффективности сотрудников, например, при оценке времени необоснованного простоя оборудования или относительной эффективности выполнения аналогичных методик.

Важно, что при использовании лабораторной информационной системы, позволяющей собирать данные о загрузке оборудования в постоянном режиме, не составляет сложностей настроить автоматический расчет указанных показателей.

Таким образом, примененный подход позволяет внедрить метод оценки эффективности загрузки оборудования в отдельной лаборатории на основании уже применяемых на практике расчетных показателей. Более того, такой подход является в достаточной степени универсальным, чтобы его, с теми или иными вариациями, можно было распространить также на оценку других аспектов деятельности лаборатории.

Внедрение подобных инструментов в практику позволяет не только подтвердить соответствие лаборатории требованиям различных стандартов в области качества, но и получить эффективный механизм реальной оценки функционирования лаборатории и управления ее материальными запасами, а также мотивации персонала.

______________________________________________________________________

1 Приказ Минздрава России от 15.01.2020 № 4н «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, услуги по проведению испытаний качества серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата на соответствие требованиям, установленным при его государственной регистрации, и предельного размера платы за оказание данной услуги».

2 Приказ Минздрава России от 20.01.2020 № 33н «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, услуги по проведению испытаний в целях выдачи протокола испытаний о соответствии первых трех серий или партий лекарственного препарата для медицинского применения (за исключением иммунобиологического лекарственного препарата), впервые произведенного в Российской Федерации или впервые ввозимого в Российскую Федерацию, показателям качества, предусмотренным нормативной документацией».

- Okezue M.A., Clase K.L., Byrn S.R., Shivanand P. Disparities versus Similarities: WHO GPPQCL and ISO/IEC 17025:2017 International Standards for Quality Management Systems in Pharmaceutical Laboratories. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. 2021; 15(12).

- Wilson I.G., Smye M., Wallace I.J.C. Meta-audit of laboratory ISO accreditation inspections: measuring the old emperor’s clothes. Microbiology Open. 2016; 5(1): 95–105.

- Djamel Ghernaout, Mohamed Aichouni, Abdulaziz Alghamdi. Overlapping ISO/IEC 17025:2017 into Big Data: A Review and Perspectives. International Journal of Science and Qualitative Analysis. 2018; 4 (3): 83–92.