ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

Методические подходы к оценке эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в регионах России

1 — Министерство здравоохранения Российской Федерации, 127994, Российская Федерация, г. Москва, ГСП 4, Рахмановский пер., д. 3.

2 — ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

3 — ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

4 — ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5745-3586

В статье представлены трехуровневая модель оценки результатов реализуемой кадровой политики в регионе и методики расчета аналитических показателей, позволяющих оценить продуктивность, результативность и эффективность реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и соответствующих региональных проектов. Комплексное использование предлагаемых методик расчета аналитических индикаторов позволит проводить оценку результатов реализации региональных проектов и своевременно выявлять риски и причины недостижения ключевых параметров обеспечения системы здравоохранения медицинскими кадрами в субъектах Российской Федерации. Методики могут быть использованы в качестве основы для систем поддержки принятия управленческих решений при формировании комплекса мер по минимизации рисков недостижения показателей и результатов в конкретном регионе.

Ключевые слова: федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», национальный проект «Здравоохранение», медицинские кадры, региональный проект, эффективность мероприятий кадровой политики, продуктивность мероприятий кадровой политики, результативность мероприятий кадровой политики, методики расчета

Введение

Проблема дефицита медицинских кадров остается актуальной для большинства субъектов Российской Федерации [1]. Достижение высокого уровня обеспеченности здравоохранения медицинским персоналом является задачей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», решение которой носит системный комплексный характер, не ограничивающийся наращиванием объемов подготовки медицинских кадров и расширением спектра применяемых мер социальной поддержки медицинских работников.

В настоящее время в регионах России реализуется большое число мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работников на рабочих местах. Однако зачастую кадровая работа в современной региональной системе здравоохранения не имеет системного характера, что проявляется в отсутствии или недостаточной развитости ряда ее направлений (планировании медицинского персонала, работе с резервом руководителей, поддержанию и развитию организационной культуры, других механизмов закрепления медицинского персонала на рабочих местах), а также в отсутствии системы оценки эффективности проводимой работы для определения наиболее оптимальных и эффективных для региона мероприятий и поиска слабых сторон кадровой работы.

Цель работы

Целью настоящего исследования явилась разработка уровневой модели оценки мероприятий региональной кадровой политики по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и соответствующих региональных проектов.

Материалы и методы

Авторы предлагают трехуровневую модель оценки результатов реализации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и соответствующих региональных проектов на основании расчета достигнутых значений показателей кадрового обеспечения медицинских организаций регионов, а также верхнеуровневых индикаторов реализации региональных проектов, предусматривающих обработку нормализованных данных и обеспечивающих интегральную оценку уровней достижения показателей федерального и региональных проектов, позволяющих оценить полноту и своевременность выполнения мероприятий проектов.

1.1. Уровни оценки результатов мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах

Ликвидация дефицита медицинских кадров является важной предпосылкой обеспечения доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой населению в государственной системе здравоохранения. К основным факторам, вызывающим дефицит медицинских кадров, относятся:

1) отсутствие на региональном уровне своевременной оценки текущей и перспективной потребности в кадровом обеспечении медицинских организаций, что выражается в несоответствии объемов подготовки медицинских работников и выбытия медицинских кадров, дефиците медицинских кадров по отдельным специальностям и т.д.;

2) высокая доля медицинских работников пенсионного возраста;

3) отток медицинских кадров из региона вследствие общей социальной-экономической ситуации в регионах, а также активной позиции отдельных благополучных регионов России по привлечению медицинских кадров из других регионов.

На протяжении 2020–2021 гг. существенное негативное влияние на кадровое обеспечение медицинских организаций оказала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионах России, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Планами реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (федеральный проект) и входящими в его состав региональ ными проектами предусмотрены мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Кроме того, в пределах реализуемой в каждом субъекте Российской Федерации кадровой политики, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров в медицинские организации, оптимизацию структуры оплаты труда медицинских работников, социальную поддержку медицинских работников, изменение форм организации оказания медицинской помощи, в том числе форм организации трудового процесса медицинских работников, цифровизацию отдельных видов деятельности медицинских работников, подготовку медицинских кадров в регионе, адаптацию молодых специалистов, в том числе посредством внедрения института наставничества, планирование потребности в медицинских кадрах.

Результаты реализуемой кадровой политики в сфере здравоохранения как системы мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в рамках реализации в субъектах Российской Федерации региональных проектов оцениваются на трех уровнях [4, С. 27–28]:

Продуктивность мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах может быть описана как непосредственный результат реализации регионального проекта, учитывающий только прямые следствия реализации мероприятий кадровой политики; определяется в рамках реализации региональных проектов как фактически достигнутое значение показателя / результата регионального проекта по состоянию на определенную дату; характеризует состояние кадрового обеспечения населения медицинскими кадрами в субъекте Российской Федерации; позволяет оценивать уровень влияния (вклад) каждого участника регионального проекта в достижение планового значения показателя / результата регионального проекта.

При определении фактического значения показателя/результата регионального проекта используются первичные количественные параметры кадрового обеспечения системы здравоохранения.

Результативность мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах представляет собой уровень достижения запланированных показателей и результатов регионального проекта и конечный социально-экономический эффект. Учитывая существенно различные характеристики регионов России (участников регионального проекта), использование расчета результативности как уровня достижения запланированных значений показателей позволяет нормализовать достигнутые результаты кадрового обеспечения путем вычисления частного от деления фактических значений на плановые, что отражает удовлетворение потребности сферы здравоохранения регионов (участников региональных проектов) в кадровом обеспечении.

В рамках реализации федерального (регионального) проекта результативность может оцениваться как комплексно, так и в отношении каждого конкретного параметра кадрового обеспечения системы здравоохранения.

Эффективность мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в рамках реализации кадровой политики в сфере здравоохранения может рассматриваться в двух аспектах:

1) как способность производить устойчивый эффект (результат) от применяемых мер по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах;

2) как соотношение реального проявления результативности мероприятий кадровой политики с объемом финансирования, материально-техническим вложением и достигнутыми результатами (социальноэкономическая эффективность).

1.2. Методика оценки продуктивности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах

Логикой проектного управления определено, что в основании оценки хода и итогов реализации региональных проектов лежит система показателей, уровень достижения плановых значений которых характеризует степень реализации федерального проекта в целом. При этом фактические значения показателей должны определяться на основе данных форм федерального статистического наблюдения [1].

На основании приказа Минздрава России от 01.04.2021 № 284 «Об утверждении методик расчета отдельных основных показателей национального проекта “Здравоохранение” и дополнительных показателей федерального проекта “Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами“, входящего в национальный проект “Здравоохранение”» сформирована система первичных параметров, сбор, обработка и анализ которых позволяет определить продуктивность реализуемых в регионе, муниципалитете, медицинской организации мер по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.

В целях реализации указанной правовой нормы источником информации для расчета показателей / результатов федерального проекта (регионального проекта) с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью, а также основанием верификации данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (ФФСН № 30) определены сведения, содержащиеся в федеральном регистре медицинских работников и федеральном реестре медицинских организаций, являющихся подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ФРМР, ФРМО).

В соответствии со статьей 92 Федерального закона об охране здоровья от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Положением о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 555, ФРМР является информационной системой, содержащей сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности. Указанные сведения поступают в ФРМР от органов и организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и иных организаций в рамках информационного взаимодействия в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При оценке продуктивности реализуемых мероприятий региональных проектов для сверки сведений, содержащихся в ФРМР/ФРМО, и сведений ФФСН № 30, в том числе ежемесячной формы статистической информации, по каждому первичному параметру необходимо использовать признаки классификации и группировки данных, предусмотренные ФРМР/ФРМО. Пунктом 45 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (Положение № 1288) в целях достижения показателей национального и федерального проекта и результатов федерального проекта руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, заключается соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей соответствующего национального и федерального проекта и результатов федерального проекта.

В соответствии с данной правовой нормой общероссийские плановые значения показателей и результатов федерального проекта на основании законодательно установленных полномочий субъектов Российской Федерации, а также компетенций по решению вопросов местного значения муниципальных образований, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, декомпозированы на уровень региональных проектов. Каскадирование целевых (плановых) значений показателей / результатов федерального проекта предполагает, что итоговый результат формируется из «вкладов» субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта.

К основным принципам каскадирования относятся:

1) все мероприятия кадровой политики должны служить достижению заданной конечной цели или группе целей;

2) цели каждого уровня управленческой иерархии должны быть необходимыми, а по совокупности – достаточными условиями для достижения целей следующего уровня иерархии;

3) постановка целей осуществляется только через согласование с участниками регионального проекта;

4) планируемый вклад (измеримый результат) должен быть достижимым и соответствовать ресурсам (компетенциям и полномочиям) участника регионального проекта.

Таким образом, в рамках каскадирования цели, задачи и мероприятия кадровой политики устанавливаются сверху вниз, на каждом уровне управления разделяясь на подцели, соответствующие ресурсам объекта управления и его месту в реализации регионального проекта.

Декомпозиция плановых значений показателей/результатов региональных проектов, мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах, реализуемых в рамках региональных проектов, в субъекте Российской Федерации должна осуществляться в формате установления системы ключевых показателей эффективности для муниципальных образований (в части обеспечения реализации мероприятий региональных проектов) и для медицинских организаций (в части достижения показателей и выполнения результатов) по схеме, представленной на рисунке 1. Достижение установленных региональным проектом плановых значений показателей / результатов во многом зависит от активности муниципальных образований по созданию благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников на рабочих местах. Расчет декомпозированных на муниципальный уровень показателей / результатов на плановый период должен производиться, исходя из ключевых для субъекта Российской Федерации критериев. Например:

1) на основании оценки динамики оттока врачей и средних медицинских работников за три года до планового периода, прежде всего, в декомпозированные показатели закладывается компенсация ежегодного оттока кадров по различным основаниям (в том числе выходом на пенсию);

2) число медицинских работников, планируемых к привлечению в рамках договоров о целевом обучении, федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и других государственных программ в планируемый период;

3) привлекательность муниципалитетов для трудоустройства потенциальных работников (для ряда городских округов устанавливается более высокий показатель). При этом мониторинг декомпозированных показателей с формированием рейтинга медицинских организаций, муниципальных образований или иных участников регионального проекта должен осуществляться с периодичностью не реже одного раза в месяц. Декомпозиция показателей и результатов регионального проекта позволяет определять вклад каждого участника регионального проекта в субъекте Российской Федерации в достижение общего планового результата.

Для проведения оценки вклада участников региональных проектов в достижение (недостижение) показателя и результатов региональных проектов, выраженных абсолютной величиной, возможно использование методики, заключающейся в вычислении разности фактического и целевого значения показателя (результата) в отчетном периоде с последующим ранжированием субъектов Российской Федерации (участников регионального проекта) по полученному значению. Однако такой способ неприменим для показателей региональных проектов – относительных величин, поскольку они являются нормализованными и не отражают реальный вклад субъектов Российской Федерации (участников региональных проектов) в зависимости от размера соответствующей медицинской организации в достижение соответствующего показателя федерального проекта. В этой связи при построении ранжированного списка такой показатель требует первичной подготовки (денормализации). Денормализация может достигаться путем умножения разности фактического и целевого значения показателя на величину знаменателя и последующего деления результата на коэффициент, применяющиеся при расчете соответствующего показателя, предусмотренные методикой расчета показателя, утвержденной приказом Минздрава России от 01.04.2021 № 284.

В таблице 1 и рисунке 2 представлен пример денормализации плановых показателей регионального проекта для определения вклада участника регионального проекта в достижение / недостижение планового значения показателя / результата регионального проекта.

Такая методика позволяет определять участников регионального проекта, в отношении которых необходимо принятие более активных мер по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.

1.3. Методика оценки результативности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах

В соответствии с пунктами 30, 53, 57 Положения № 1288 ежемесячно проводится мониторинг реализации региональных проектов. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонений фактических параметров от плановых параметров, определенных в паспортах региональных проектов и их рабочих планах. При этом паспортом регионального проекта предусматриваются общественно значимые результаты (ОЗР), задачи и показатели регионального проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации, результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения федерального проекта, в том числе по месяцам реализации.

К основным задачам мониторинга реализации национальных проектов и программ в социальной сфере, входящих в их состав федеральных проектов, региональных проектов и программ (положение утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 25.01.2021 № 540п-П24) относятся анализ и оценка достижения ОЗР и выполнения задач, не являющихся ОЗР, анализ и оценка достижения целевых показателей, результатов, контрольных точек проектов и программ. Таким образом, результативность регионального проекта представляет собой итог оценки достижения субъектом Российской Федерации плановых значений показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта.

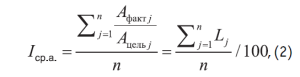

Уровень (процент) достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта на территориях субъектов Российской Федерации рассчитывается для возрастающего показателя / результата по следующей формуле:

где: Lj – уровень (процент) достижения целевых значений показателей / результатов региональных проектов;

Aфакт j – фактическое значение показателей / результатов регионального проекта;

Aцель j – целевое значение показателей / результатов регионального проекта.

Определить системную результативность реализации участниками регионального проекта мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в соответствии с декомпозицией показателей и результатами регионального проекта позволяет интегральный верхнеуровневый индикатор обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, который является результатом объединения (свертки) достигнутых значений показателей и результатов региональных проектов в единый аналитический показатель, характеризующий системное выполнение целевых ориентиров и эффективность реализуемых мер в рамках региональных проектов.

Суть данной методики оценки результативности регионального проекта заключается в проведении объединения (свертки) значений показателей / результатов регионального проекта в единый аналитический показатель. Однако при оценке результативности регионального проекта как системы мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в целях обеспечения медицинских организаций медицинскими кадрами невозможно получение одного комплексного (интегрального) показателя на основании использования исключительно фактических значений показателей, результатов, контрольных точек регионального проекта в силу различий в единицах измерения, различий в целевых ориентирах в кадровом обеспечении регионов в связи с различными демографическими, географическими и социально-экономическими условиями региона. Поэтому свертке предшествует операция нормализации на основе вычисления частного от деления полученных фактических значений на плановые ежемесячные либо годовые значения показателей / результатов региональных проектов – уровень достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта.

Верхнеуровневый индикатор определяется следующими способами в зависимости от наличия/отсутствия проблемных зон и приоритетных направлений:

1) среднее арифметическое значение рассчитанных уровней достижения плановых значений показателей и результатов регионального проекта:

где:

Iср.а. – верхнеуровневый индикатор, вычисляемый методом среднего арифметического;

n – общее число показателей федерального проекта, учитываемых при расчете;

2) средневзвешенное по весовому коэффициенту, определяемому на основании экспертной оценки показателей / результатов, характеризующих проблемные зоны и/или приоритетные направления.

Для расчета может использоваться следующая формула:

где:

I – верхнеуровневый индикатор обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;

wj – весовой коэффициент показателя / результата, относящегося к соответствующей группе медицинских работников;

n – общее число показателей / результатов, относящихся к соответствующей группе медицинских работников.

Определение значений весовых коэффициентов путем экспертной оценки осуществляется достижением консенсуса по итогам обсуждения значений, предлагаемых экспертами-специалистами, обладающими компетенциями в вопросах анализа организационно-медицинской информации.

Интегральный верхнеуровневый индикатор обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами может быть положен в основу ранжирования субъектов Российской Федерации (участников регионального проекта) по признаку результативности реализации региональных проектов.

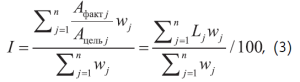

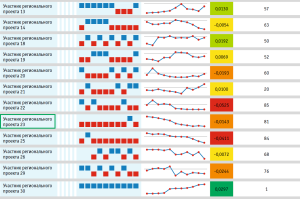

В общем виде ранжирование (метод ранговой оценки) на основе использования верхнеуровневого индикатора обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами требует расположения участников регионального проекта по достигнутому уровню верхнеуровневого индикатора результативности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах в определенной последовательности (обычно в порядке убывания или нарастания каких-либо показателей) и, соответственно, определения места в этом ряду каждого из участников (рис. 3).

По итогам ранжирования субъектов Российской Федерации (участников региональных проектов) можно определить три основные группы системной результативности региональных проектов (кадровой политики участников региональных проектов):

1) Первую группу результативности составляют субъекты Российской Федерации (участники регионального проекта), имеющие по итогам реализации региональных проектов за отчетный период низкие риски недостижения целевых значений показателей и результатов в целом, что в то же время не исключает наличие отдельных сфер кадровой политики, нуждающихся в корректировке применяемых мер для достижения плановых годовых значений. Применяемые мероприятия характеризуются, как правило, высокой степенью эффективности в целом. На рисунке 3 выделены зеленым цветом.

2) Ко второй группе результативности относятся субъекты Российской Федерации (участники регионального проекта), имеющие по итогам реализации региональных проектов за отчетный период риски недостижения отдельных целевых значений показателей и результатов. Не все применяемые мероприятия характеризуются эффективностью в условиях жизнедеятельности региона. На рисунке 3 выделены желтым цветом.

3) В третью группу результативности входят субъекты Российской Федерации (участники регионального проекта), имеющие по итогам реализации региональных проектов за отчетный период существенные риски недостижения целевых значений показателей и результатов, что свидетельствует о наличии сфер кадровой политики, нуждающихся в корректировке применяемых мер для достижения плановых годовых значений и являющихся эффективными / оптимальными в условиях жизнедеятельности региона. На рисунке 3 выделены красным цветом.

В соответствии с подпунктом «в» пунк та 13 Положения № 1288 подготовка национальных проектов и федеральных проектов осуществляется с учетом принципа обоснования эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых результатов федеральных проектов, а также отражения их влияния на достижение показателей национальных проектов и показателей федеральных проектов.

На этапе проектирования соответствующего проекта осуществляется экспертная оценка вклада результата федерального проекта в достижение его целей, основных и дополнительных показателей; на этапе реализации и мониторинга – поводится группировка участников регионального проекта в соответствии с вкладом результата регионального проекта в достижение основных и дополнительных показателей.

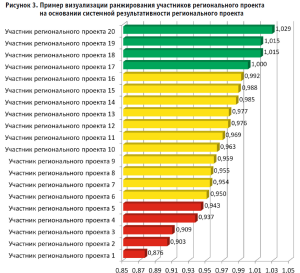

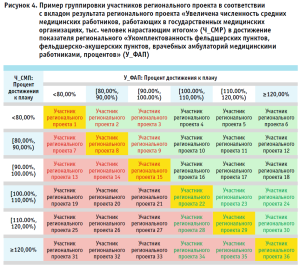

Для проведения группировки участников регионального проекта по уровню достижения плановых значений взаимоувязанных показателей региональных проектов проводится оценка соотнесения уровней риска их недостижения в отношении основных категорий медицинских работников. В этом случае предлагается построение двумерной таблицы, в основе которой положена группировка участников регионального проекта в классы по значению соответствующего параметра. На этапе подготовки данных применяется нормализация данных путем деления фактического значения показателей и результатов на плановое в анализируемом отчетном периоде. Затем осуществляется группировка участников регионального проекта в зависимости от значений нормализованных параметров (уровень достижения результатов, показателей) и внесение в соответствующие ячейки таблицы по принципу принадлежности интервалам, определенным в ходе экспертной оценки, для чего экспертами на основании целесообразности и действующих требований указываются значения порога (P) и диапазон классового интервала (k). В предлагаемой модификации методики число классов составляет шесть классов для каждого параметра. Классовые интервалы были следующими: (-∞, P-2k), [P-2k, P-k), [P-k, P), [P, P+k), [P+k, P+2k), [P+2k, +∞). Четное число классов также позволяет группировать участников регионального проекта в классовые интервалы, разделенные пороговым значением: (-∞, P), [P, +∞). Преимуществом данной группировки является возможность указания административно определяемого значения порога, как правило, равного 100%. Величина диапазона классового интервала выбирается в зависимости от поставленных целей, что позволяет оптимизировать визуальное представление данных для последующего анализа. В результате построенная таблица может быть использована для обоснования причин дефицита медицинских кадров и принимаемых решений по его ликвидации. При построении таблицы сопоставления показателей и результатов региональных проектов применяется цветовая индикация, которая может быть интерпретирована в соответствии с примером, приведенным на рисунке 4.

Общим принципом интерпретации таблицы сопоставления показателя и результата регионального проекта является то, что участники регионального проекта, расположенные в левом верхнем углу, демонстрируют низкие уровни достижения показателя (в приведенном примере – У_ФАП) и результата (Ч_СМП). Участники, расположенные в правом нижнем углу, демонстрируют высокие уровни таких параметров. Целью реализации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах является устранение рисков недостижения показателя У_ФАП и/или результата Ч_СМП и повышение уровней их выполнения. Их эффективная реализация участником регионального проекта приведет к смещению соответствующего участника вправо и (в меньшей степени) вниз.

Нахождение участника регионального проекта в зоне, окрашенной в желтый цвет, показывает, что значение уровня достижения У_ФАП и Ч_СМП соответствуют друг другу, что, в зависимости от того, больше или меньше такие значения порогового значения 100%, позволяет интерпретировать их как: неблагополучное положение по обоим параметрам (участники 1, 8, 15) или, напротив, благополучное положение (участники 22, 29, 36). Участники 1, 8, 15 могут рассматриваться как приоритетные для корректировки и расширения мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Участники 22, 29, 36 демонстрируют достаточный уровень достижения как У_ФАП, так и Ч_СМП.

Участники регионального проекта, размещенные в таблице в ячейках красного цвета, демонстрируют отставание рассматриваемого показателя (У_ФАП) от результата (Ч_СМП). Зона характеризуется превышением уровня достижения целевого значения показателя У_ФАП над уровнем достижения целевого значения результата Ч_СМП. К типовым причинам относятся:

1) высокий коэффициент совместительства средних медицинских работников;

2) высокий уровень внешнего совместительства средних медицинских работников.

Для участников регионального проекта, размещенных в таблице в ячейках зеленого цвета, за исключением участников 2, 3, 9 (у которых уровень достижения У_ФАП не достигает порогового значения) предлагаемые для данной группы мероприятия не являются приоритетными. Зона характеризуется превышением уровня достижения целевого значения результата Ч_СМП над уровнем достижения целевого значения показателя У_ФАП. К типовым причинам может относиться существенное превышение числа ставок штатного расписания над реальной потребностью в медицинских кадрах.

Применение данной методики позволяет выявить участников регионального проекта, кадровая политика которых нуждается в корректировке в части активизации и расширения используемых мер по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах, а также определить имеющиеся дисбалансы по категориям медицинских работников, в том числе по условиям оказания медицинской помощи.

1.4. Методика оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах

Оценка эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах обусловлена опосредованностью результата обеспечения медицинских организаций медицинским кадрами от прямых вложенных затрат. Этот результат является комплексным, относящимся к разным сферам человеческой деятельности и мультипликативным, полученным одновременно за счет разных факторов.

Аналитическая оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации (участниками региональных проектов) мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах основана на построении модели оценки трендов динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами по субъектам Российской Федерации (участникам регионального проекта). В качестве исходных данных используется временной ряд ежемесячных значений интегральных верхнеуровневых показателей за определенный период. Для временных рядов по каждому субъекту Российской Федерации (участнику регионального проекта) при оценке эффективности осуществляется:

1) построение диаграмм выигрыш/про игрыш, показывающих каждую точку данных в виде верхнего или нижнего блока;

2) построение графиков, отражающих динамику значения интегральных верхнеуровневых индикаторов за определенный период времени;

3) вычисление коэффициента линейной регрессии (скорость изменения интегрального верхнеуровневого индикатора во времени).

4) ранжирование участников регионального проекта по вычисленному значению коэффициента линейной регрессии с указанием ранга значения интегральных верхнеуровневых индикаторов по итогам отчетного периода.

Полученная пара рангов (значения интегральных верхнеуровневых индикаторов и коэффициента линейной регрессии) позволяет провести аналитическую оценку как уровня достижения субъектом Российской Федерации показателей и результатов региональных проектов относительно иных субъектов Российской Федерации и среднего значения между ними, так и Российской Федерации в целом (рис. 5). Большее положительное значение коэффициента линейной регрессии отражает положительную динамику интегрального верхнеуровневого индикатора в отчетном периоде; низкое отрицательное значение коэффициента линейной регрессии – отрицательную динамику интегрального верхнеуровневого индикатора в отчетном периоде.

При этом отрицательная динамика интегрального верхнеуровневого индикатора в случае его низкого ранга в последнем месяце позволяет выявить субъекты Российской Федерации (участника регионального проекта), имеющие существенные риски реализации региональных проектов, низкую эффективность осуществляемой кадровой политики в здравоохранении по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.

Оценка трендов динамики интегральных верхнеуровневых показателей обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами по субъектам Российской Федерации (участникам регионального проекта) позволяет определить шесть основных групп эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работников на рабочих местах по итогам отчетного периода:

1) Первая группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется положительным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и высоким уровнем достижения плановых значений показателей и результатов региональных проектов (высокая эффективность – высокая результативность).

2) Вторая группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется положительным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и низким уровнем достижения плановых значений по отдельным показателям и результатам региональных проектов (высокая эффективность – средняя результативность).

3) Третья группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется положительным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и низким уровнем достижения плановых значений показателей и результатов региональных проектов (высокая эффективность – низкая результативность).

4) Четвертая группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется отрицательным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и высоким уровнем достижения плановых значений показателей и результатов региональных проектов (низкая эффективность – высокая результативность).

5) Пятая группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется отрицательным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и высоким уровнем достижения плановых значений по отдельным показателям и результатам региональных проектов (низкая эффективность – средняя результативность).

6) Шестая группа эффективности: кадровая политика регионов России характеризуется отрицательным трендом динамики интегральных верхнеуровневых индикаторов обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и низким уровнем достижения плановых значений показателей и результатов региональных проектов (низкая эффективность – низкая результативность).

Такая методика позволяет определить участников региональных проектов, которые, несмотря на высокий уровень достижения плановых значений по состоянию на конкретный период времени, обладают низкой эффективностью мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров, и без существенной корректировки в перспективе ожидается снижение кадрового обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи.

Заключение

Описанные выше методики оценки продуктивности, результативности и эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах являются методическим инструментом оценки эффективности проводимых участниками региональных проектов в субъекте Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров, реализуемых медицинскими организациями, муниципальными образованиями или их группами, иными участниками региональных проектов.

Разработанная авторами модель оценки мероприятий кадрового обеспечения деятельности медицинских организаций на основании показателей и результатов региональных проектов позволяет структурировать процессы управления в рамках реализуемой кадровой политики на основе определения проблем и причин недостижения участниками региональных проектов поставленных задач с целью адресного применения мер по укомплектованию медицинских организаций медицинскими кадрами (практико-ориентированная модель управления процессами кадровой политики).

Предложенные в статье методики и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности для оптимизации управления и совершенствования кадрового обеспечения медицинских организаций медицинскими кадрами в рамках реализации региональных проектов.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 28.06.2022) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»).

- Семёнова Т.В. Медицинские кадры России. Кадровый дисбаланс и его устранение в здравоохранении. // Вестник Росздравнадзора. – 2019. – № 4. – С. 49–59.

- Семёнова Т.В., Антонов А.Е., Шлемская В.В., Тимошина Е.Н., Пахомова Ю.В. Методики расчета аналитических показателей для мониторинга достижения значений показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и соответствующих региональных проектов // Вестник Росздравнадзора. – 2021. – № 1. – С. 54–60.

- Тимошина Е.Н. Социологическая оценка качества социального обслуживания: к вопросу о построении системы показателей. // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2011. – № 2 (90). – С. 21–30.

- Лазаренко В.А. Оценка качества функционирования искусственных нейронных сетей с логическими выходами в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны / В.А. Лазаренко, А.Е. Антонов // Казанский медицинский журнал. – 2017. – Т. 98. – № 6. – С. 928–932.

- Лазаренко В.А. Опыт разработки программного комплекса для нейросетевой диагностики и прогнозирования заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны / Лазаренко В.А., Антонов А.Е. // Врач и информационные технологии. – 2017. – № 4. – С. 132–140.