ПАТЕНТОВАНИЕ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Ключевые моменты и типичные ошибки при подготовке заявок на изобретения и полезные модели при патентовании разработок в области медицины

1 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 195427, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8.

2 — Открытое Акционерное Общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»), 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр-д Транспортный, д. 1.

3 — ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 191015, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.; Общество с ограниченной ответственностью «Патентно-правовая фирма “Нева-патент”», 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33.

4 — Общество с ограниченной ответственностью «Патентно-правовая фирма “Нева-патент”», 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33.; ФГБУ «Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства», 192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1.

Качественная правовая охрана медицинских изобретений играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности отечественных разработок. С учетом повышения изобретательской активности в нашей стране особое внимание следует уделять распространенным ошибкам разработчиков (изобретателей), допускаемым при работе над заявками на выдачу патентов на изобретения в области медицины.

На основании реальной патентной практики, включающей опыт патентования более 500 изобретений и полезных моделей в области медицины на протяжении последних 20 лет, и действующих регламентирующих документов авторами рассмотрены типичные ошибки при составлении заявок на изобретения и полезные модели в области медицины и представлены возможные варианты их предупреждения в интересах максимально быстрого получения соответствующих охранных документов.

Ключевые слова: правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, охранный документ (патент), патентование разработок в области медицины, составление заявки на выдачу патента на изобретение, составление заявки на выдачу патента на полезную модель, ошибки в заявке на выдачу патента

Введение

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности играет важную роль в развитии медицинской науки в целом и фармацевтики в частности. Крупные компании-разработчики за счет наличия исключительного права обеспечивают окупаемость инвестиций при создании лекарственных средств, высокотехнологичных медицинских изделий, способов лечения, диагностики и профилактики заболеваний, а также компенсируют затраты на внедрение разработок в гражданский оборот (например, затраты на государственную регистрацию медицинских изделий, на получение разрешительной документации и т.п.). Кроме того, охранный документ (патент) удостоверяет приоритет разработки и авторство, то есть позволяет разработчикам (изобретателям) заявить о себе в научном и профессиональном сообществе.

Вопросы правовой охраны медицинских разработок в каждой стране регулируются патентным законодательством, положения каждого из которых проистекают из международных договоров и соглашений: Парижской конвенции [1] и Соглашения ТРИПС [2]. Последний документ позволяет странам исключать из перечня объектов патентной правовой охраны диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей и животных [2]. Однако некоторые страны не сделали таких изъятий. К числу таких стран относится Российская Федерация: авторы изобретений в области медицины пользуются привилегией, заключающейся в возможности патентования способов лечения и диагностики «on human body», что недоступно, например, для разработчиков из Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, Израиля и многих европейских стран. Именно на такие решения приходится подавляющая доля изобретений, защищаемых отечественными научными и образовательными медицинскими организациями. Поэтому такие организации должны быть заинтересованы в эффективной разработке, внедрении в клиническую практику и трансфер результатов научной деятельности.

Получение патента с максимально возможной в каждой конкретной ситуации правовой охраной возможно за счет кооперации авторов изобретений, сотрудников патентного отдела научной и образовательной медицинской организации. Разумеется, что компетенции в области интеллектуальной собственности должны быть именно у сотрудников патентного отдела, но без понимания авторами/разработчиками общей концепции правовой защиты интеллектуальной собственности и основных аспектов патентования добиться хорошего результата крайне затруднительно, если вообще возможно. С учетом тенденции к повышению правовой грамотности разработчиков, взятым курсом на импортозамещение в области медицины и не только, а также с целью повышения качества нашей совместной работы, авторы статьи хотят обратить внимание читателей на наиболее распространенные ошибки, допускаемые при работе над заявками на выдачу патентов на изобретения и полезные модели.

Данный вопрос неоднократно был освещен специалистами, работа которых связана с патентованием и экспертизой медицинских изобретений [3, 4, 5, 6]. Однако авторы статьи на основе своей практики предлагают обратить внимание разработчиков на ключевые, по их мнению, моменты, а именно: на аспекты, связанные с публикацией информации, терминологией и достаточностью раскрытия, а также на аспекты, связанные с техническим результатом.

Цель публикации

На основании реальной патентной практики и действующих руководящих документов рассмотреть типичные ошибки при составлении заявок на изобретения и полезные модели в области медицины и обсудить возможные варианты их предупреждения в интересах максимально быстрого получения соответствующих охранных документов.

Материалы и методы

Информационную базу исследования составили доступные публикации в рецензируемых журналах по тематическим запросам, составленным с использованием ключевых слов выбранной тематики [3, 4, 5, 6]; патенты на изобретения и полезные модели в области медицины [9]; официальные интернет-сайты, нормативно-правовые акты, регламентирующие патентование в Российской Федерации [7, 8].

На основании реальной патентной практики и действующих руководящих документов авторами рассмотрены ключевые моменты и типичные ошибки, допускаемые разработчиками при составлении заявок на изобретения и полезные модели в области медицины. Рассматриваемые ключевые моменты, отраженные в статье: публикация информации, терминология и достаточность раскрытия, прототип, существенные признаки и технический результат. Показаны возможные варианты предупреждения типичных ошибок в интересах максимально быстрого получения соответствующих охранных документов. Совокупный опыт соавторов настоящей публикации включает подготовку более 500 заявок на изобретения и полезные модели в области медицины на протяжении последних 20-ти лет.

Результаты

Публикация информации. Довольно распространенной ошибкой является преждевременная публикация информации, раскрывающей сущность изобретения. Часто эти обстоятельства приводят к невозможности получения патента. Дело в том, что согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо [7]. Согласно п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, который включает всю общедоступную информацию, опубликованную до даты подачи заявки на выдачу патента, в том числе информацию, опубликованную автором изобретения. При этом согласно п. 3 той же статьи раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. Аналогичные нормы о признании новизны существуют и в отношении полезных моделей и промышленных образцов (ст. 1351, 1352 ГК РФ).

На практике эта норма работает следующим образом: автор публикует статью (например, в научном журнале) или выступает на конференции с последующей публикацией тезисов доклада и до истечения шестимесячного срока с даты такого письменного раскрытия заявка на выдачу патента должна поступить в патентное ведомство. В противном случае эта публикация войдет в уровень техники, будет противопоставлена патентной экспертизой как порочащая новизну и/или изобретательский уровень разработки. Важно отметить, что на подготовку заявки, как правило, уходит от одного до трех месяцев. Во избежание появления таких барьеров на пути получения правовой охраны разработки настоятельно рекомендуем планировать публикации.

Терминология и достаточность раскрытия. Крайне важным аспектом при подготовке заявки на выдачу патента является терминология и достаточность раскрытия. Из п. 5 требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования) следует, что в заявке должны быть использованы термины, понятия и сокращения, применяемые в научно-технической литературе, либо общепринятые термины и понятия, раскрытые в толковых, энциклопедических и других словарях [8]. При этом согласно п. 6 Требований при использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте заявки при первом употреблении. Также указано, что все условные обозначения должны быть расшифрованы. При этом согласно п. ст. 1375 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для изготовления изобретения специалистом в данной области техники. При несоответствии описания этим требованиям получить патент на изобретение по такой заявке будет невозможно. При этом внести исправления на стадии делопроизводства, то есть после подачи заявки, зачастую не представляется возможным. Исключение составляет лишь исправление очевидных и технических ошибок, которыми фактически признаются орфографические ошибки. На практике известен случай, когда авторы использовали свой уникальный термин для описания результатов диагностического исследования, который семантически отличался от общепринятого, хотя определенная схожесть прослеживалась. Речь идет о словах «правильный» и «идеальный» в отношении астигматизма. К сожалению, такая ошибка не была признана экспертизой как очевидная или техническая, и ее исправление привело к изменению заявки по существу, а значит, исправить такую ошибку в рамках делопроизводства по заявке было невозможно. Так из-за одного термина пришлось отзывать заявку и подавать заново с учетом исправления одного термина, что привело к значительному увеличению сроков получения патента, дополнительным затратам и утрате приоритета первоначально поданной заявки.

Таким образом, авторам следует очень внимательно относиться к используемой терминологии и ориентироваться на общепринятые в медицине термины, понятия и сокращения. Также обязательно следует проверять текст заявки на выдачу патента, если это заявка на изобретение, согласно ст. 1350 ГК РФ, на предмет понимания сущности изобретения неким абстрактным специалистом, обладающим средними знаниями в области техники, к которой относится изобретение [7].

Еще одним, не менее значимым, по мнению авторов статьи, аспектом является единство терминологии. Как правило, ошибки, связанные с отсутствием единства терминологии, могут быть исправлены на этапе экспертизы по существу. При этом они могут сильно затруднить работу по подготовке заявки на выдачу патента и повысить вероятность получения запросов экспертизы. Все это приводит к увеличению времени получения охранного документа и может затормозить процедуру внедрения разработок в клиническую практику и их коммерциализацию. В связи с этим рекомендуется не использовать разные термины для обозначения одного и того же признака, например, «камень» и «конкремент»; «доступ» и «разрез»; «резекция» и «удаление». Учет всех вышеприведенных аспектов значительно упростит и ускорит процедуру получения исключительного права на изобретение.

Прототип, существенные признаки и технический результат. Заявка должна содержать сведения об известных аналогах – средствах того же назначения. Практически все разработки «отталкиваются» от прототипа, то есть аналога, являющегося наиболее близким по технической сущности и имеющим наибольшее количество совпадающих (общих) с заявляемой разработкой признаков. Вместе с изложением сущности прототипа приводят его критику. При этом критика должна быть объективной, без преувеличений, и касаться только тех недостатков, решение которых обеспечивается заявляемой разработкой. После этого зеркально недостаткам приводят цель, достигаемый разработкой технический результат и сущность разработки, выражающуюся в совокупности признаков, которые обеспечивают достижение технического результата. Такие признаки называются существенными, то есть являющимися минимально необходимыми, а все вместе – достаточными для достижения технического результата.

Однако часто разработчики неверно (ошибочно) выбирают прототип, критикуют его за иные, не подлежащие устранению их разработкой недостатки. Это приводит к неверному формулированию задачи и достигаемого технического результата, а также к формулированию «неправильной» совокупности существенных признаков. Результатом такой неверно выбранной «исходной точки» является закономерное получение запросов, ответы на которые зачастую невозможны без выхода за пределы первоначально поданных материалов, что исключает возможность получения патента, обуславливает необходимость переработки и повторной подачи заявки с потерей первоначального приоритета, несением временных и трудовых затрат.

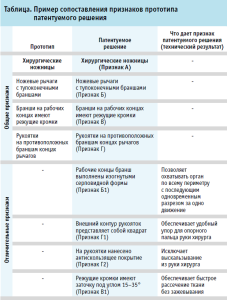

Поэтому при подготовке заявочной документации мы рекомендуем авторам использовать метод сопоставления признаков прототипа и признаков патентуемого решения в табличной форме. Ниже приводим пример такого сопоставительного анализа. Объект для примера (ножницы) намеренно выбран простой, не претендует на роль высоконаучного решения, а предназначен лишь для демонстрации одного из возможных подходов к выявлению существенных признаков.

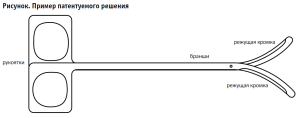

ПРИМЕР (по мотивам патента RU51478 «Ножницы хирургические») [9]

В медицине известно использование ножниц различных конструкций, в частности, для пересечения тканей и органов различной конфигурации и плотности. Качество операции зависит от качества получаемого среза: поверхность среза должна быть безукоризненно ровной. Однако существующие образцы ножниц не обеспечивают требуемой ровности среза для пересечения полых человеческих органов. Применяемые для этого ножницы, например, марлевые ножницы, приводят к необходимости выполнения многократных движений рычагами, что приводит к получению неровного среза.

Изобретателями разработана эффективная и удобная конструкция хирургических ножниц для пересечения полых человеческих органов: ножницы состоят из шарнирно-сочлененных рычагов, бранши которых выполнены изогнутыми серповидной формы. На противоположных концах рычагов расположены рукоятки, внешний контур которых представляет собой квадрат. На рукоятки нанесено антискользящее покрытие. Режущие кромки браншей имеют заточку под углом 15–35°. На браншах выполнены насечки в виде миллиметровой шкалы для контроля длины среза.

Наиболее близкими по технический сущности являются хирургические ножницы, включающие шарнирно-сочлененные ножевые рычаги с тупоконечными браншами. Рычаги с браншами выполнены прямыми. Режущая кромка выполнена с заточкой под углом 10°. На противоположном от бранши конце каждого рычага расположена рукоятка. При этом рукоятки выполнены утолщенными относительно рычагов и имеют овальную форму. Описанные ножницы приняты за прототип.

В таблице выделены общие с прототипом признаки и отличительные признаки, по каждому из которых приведен эффект, который он обеспечивает. Как мы видим, эти эффекты разные. Принимая во внимание, что целью, обозначенной изобретателями, является получение ровного среза, то можно сделать вывод, что такую цель позволяют достичь два эффекта, то есть два признака: признак Б1 и признак В1. Остальные признаки (Г1, Г2, Д) являются несущественными для достижения заявленного технического результата и могут лечь в основу отдельных заявок. Таким образом, формула технического решения должна включать существенные признаки А+Б+В+Г+Б1+В1, обеспечивающие получение ровного среза ткани, и для полезной модели может выглядеть следующим образом:

«Ножницы хирургические, на одних концах включающие шарнирно-сочлененные ножевые рычаги с тупоконечными браншами, на рабочих концах имеющие режущие кромки, а также кольцевые рукоятки на других концах, отличающиеся тем, что рабочие концы браншей выполнены изогнутыми серповидной формы, при этом режущие кромки заточены под углом 15–35°».

Учет такого подхода в работе над заявками позволит снизить риски отказа в выдаче патента и повысить качество заявочных материалов.

Обсуждение результатов

Авторы статьи намеренно сделали упор на те ошибки, которые в большей степени зависят от авторов изобретения или полезной модели. Так, например, при публикации сведений, раскрывающих изобретение или полезную модель, за год до подачи заявки на выдачу патента в ведомство получить положительное решение и, тем более, получить патент с широкой правовой охраной практически невозможно даже с учетом качественно подготовленных заявочных материалов.

Таким образом, с учетом рассмотренных в статье вопросов авторам медицинских изобретений следует учитывать шестимесячный срок авторской льготы при публикации материалов, раскрывающих сущность потенциально охраноспособных технических решений. При подготовке заявок авторам следует особое внимание уделять терминологии и избегать использования терминов, не являющихся общепринятыми. Для наиболее качественной правовой охраны авторам важно понимать термины «существенный признак» и «технический результат», а также в материалах заявки делать упор на основную концепцию технического решения. Если учесть все описанные в статье аспекты, то шансы на получение патента и его коммерциализацию будут значительно выше.

Заключение

Проведенный анализ опыта патентоведов позволил выделить важнейшие моменты и ошибки, которые приводят к неудаче при патентовании. Ознакомление разработчиков с описанными в статье случаями позволит избежать ошибок при подаче заявок на изобретения и полезные модели и значительно повысить конкурентоспособность инноваций за счет их своевременной и качественной правовой охраны.

- «Конвенция по охране промышленной собственности» (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Марракеш, 1994. Ратифицировано Федеральным законом от 26.07.2017 № 184-ФЗ. – URL: https://docs.cntd.ru/document/902340087?ysclid=mcuehpl3bu54128850.

- Шахматова Т.Б. Медицинский патент. Проблемные вопросы / Т.Б. Шахматова // Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Административных регламентов: регион. науч.- практ. конф., Казань, 29-30.05.2012 г.: тез. докл. / ФИПС. – М. : ФИПС, 2012. – С.11–14.

- Полякова А.А. Достаточность сведений, представляемых в материалах заявки, для оценки соответствия изобретения в области химии и медицины условиям патентоспособности: метод. рекомендации / А.А. Полякова, Е.А. Уткина. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007. – 44 с. – Библиогр.: с. 41–43.

- Шахматова Т.Б. Осторожно, не патентуется! [Текст] / Т.Б. Шахматова, Т.Н. Эриванцева, И.М. Катыкова // ПЛ. Интеллектуальные права. – 2013. – № 9. – С.23-32. – Библиогр.: с. 32.

- Травматология и ортопедия в фокусе интеллектуальной собственности / Т.Н. Эриванцева, С.Ю. Тузова, Н.Б. Лысков [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2023. – Т. 29. – № 3. – С. 124–135. – DOI 10.17816/2311-2905-15522. – EDN BSIJCD.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

- Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утв. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107 (ред. от 27.09.2024) «О государственной регистрации изобретений». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445029/

- Ножницы хирургические: патент RU51478, Российская Федерация, заявка RU2004128772, заявл. 28.09.2004, опубл. 27.02.2006.