ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: хирургические аспекты и тренды высокотехнологичной медицинской помощи

1 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6252-0322

2 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0278-5652

3 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9340-4212

4 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1323-8072

5 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3754-3469

6 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7026-7814

7 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1533-6212

8 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3370-0295

9 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 121552, Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0169-9274

В статье обсуждаются предварительные итоги федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Анализируется развитие инфраструктуры оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, доступность медицинской помощи, в том числе современных высокотехнологичных методов хирургического и рентгенэндоваскулярного лечения, достижение целевых показателей программ.

Ключевые слова: программа борьбы с ССЗ, болезни системы кровообращения, аортокоронарное шунтирование, рентгенэндоваскулярные методы, ангиопластика коронарных артерий, нарушения ритма сердца, приобретенные пороки сердца, аневризма аорты

Введение

Ведущей причиной смертности населения в большинстве стран мира являются болезни системы кровообращения (БСК). На уровень смертности оказывает влияние множество факторов: экономические, образ жизни, доступность медицинской помощи, экологические, гено- и фенотипические и другие [1]. Несмотря на то, что в последние годы отмечаются существенные успехи в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), Российская Федерация по-прежнему является страной с высокой смертностью от БСК [2]. При этом имеется значительная разница показателей смертности между субъектами РФ [3].

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи оказывает значимое влияние на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Однако изменения благосостояния и образа жизни, объема потребления алкоголя, ограничение курения, а также своевременная и эффективная профилактика и другие факторы имеют огромное значение [4].

Правительство России достаточно давно уделяет внимание проблемам профилактики и лечения ССЗ. Еще в 2001 году было принято постановление Правительства РФ от 17.07.2001 № 540, утвердившее федеральную целевую программу «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации»1. С 2019 по 2024 гг. осуществлялся федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в соответствии с которым в каждом субъекте РФ реализовывались региональные программы. Существенное внимание в этих программах уделялось мероприятиям первичной и вторичной профилактики БСК.

Как показала практика, реализация региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведет к снижению смертности от БСК в большинстве субъектов РФ [5].

Цель работы

Анализ доступности и основных трендов развития высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в условиях реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Материалы и методы

В работе использовались данные Росстата за 2018–2023 годы о заболеваемости и смертности населения, об операциях при ССЗ и их результатах, кадровых и материальных ресурсах здравоохранения (формы федерального статистического наблюдения №№ 12, 14 и 30), а также данные, полученные по запросу НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, показатели федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», подготовленные специалистами ЦНИИОИЗ Минздрава России на основании данных субъектов Российской Федерации, размещенных в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики (АСММС), и данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Результаты

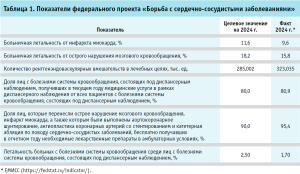

С 1 октября 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»2 начата реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (ФП БССЗ). Главной целью проекта было обозначено снижение смертности от БСК до 450 случаев на 100 тыс. населения. Приказом Минздрава России от 29.03.2019 № 179 (с изм. от 31.03.2021 № 278) «Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»3 были утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей проекта (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, целевые показатели ФП БССЗ в целом в 2024 году были достигнуты. Фактические значения целевых показателей в среднем по стране в 2024 году, естественно, отличались от величин данных показателей по субъектам РФ. При этом по ряду показателей различия между регионами были значительными.

Больничная летальность от инфаркта миокарда (ИМ) составила в РФ 9,6%, максимальный уровень – в Еврейской АО (25,4%), минимальный уровень – в Ненецком АО (3,5%), при этом плановое значение не достигнуто в 14 регионах.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) составила в РФ 15,8%, максимальный уровень – в Еврейской АО (27,4%), минимальный – в Республике Марий Эл (7,5%), при этом плановое значение не достигнуто в 11 регионах.

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств (РЭВ) в лечебных целях в соответствии с численностью населения и возможностями субъектов РФ было максимальным – в г. Москве (22,0 тыс. единиц), минимальным – в Ненецком и Чукотском АО (0,0), при этом плановое значение не достигнуто в 10 регионах.

Доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением (ДН), получивших в текущем году медицинские услуги в рамках ДН, от всех пациентов с БСК, состоящих под ДН, составила по факту 80,9%, при этом максимальный показатель – в Республике Калмыкия (100,0%), а минимальный – в Республике Коми (54,7%), при этом плановое значение не достигнуто в 14 регионах. Летальность больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под ДН, составила по факту 1,7%, максимальный уровень – во Владимирской области (5,0%), минимальный уровень – в г. Санкт-Петербурге (0,4%), при этом плановое значение не достигнуто в трех регионах.

Доля лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ), ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, – 95,4%; максимальный показатель – в Республиках Марий Эл, Удмуртской, Тыва, Саха (Якутия), Костромской, Самарской областях, Забайкальском, Камчатском краях (100,0), минимальный – в Смоленской области, Республиках Крым и Ингушетия, Ставропольском крае (90,0).

Полученные результаты были связаны в определенной степени с улучшением работы службы скорой медицинской помощи и с развитием инфраструктуры оказания помощи пациентам с БСК.

Прогнозы выживаемости пациентов с инфарктом миокарда напрямую зависят от квалифицированной работы скорой медицинской помощи. За анализируемый период летальность больных в транспортном средстве при выполнении медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи практически не изменилась: 0,58% – в 2018 году, 0,59% – в 2023 году (табл. 2), а доля пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, увеличилась с 82,2% до 87,9%. Также возросла и доля пациентов, нуждавшихся в проведении и получивших тромболизис с 70,1% до 85,2% (табл. 2), что в том числе повлияло на снижение смертности населения от ИМ с 38,8 до 32,3 случаев на 100 тысяч населения.

За период с 2018 по 2023 гг. число региональных сосудистых центров (РСЦ) в стране увеличилось на 66,9%, а пролеченных в них пациентов – на 51,0%. Госпитальная летальность пациентов в региональных сосудистых центрах (РСЦ) снизилась с 9,28% в 2020 году до 7,39% в 2023 году, что несколько ниже, чем в доковидные годы (табл. 3).

Развитие инфраструктуры и оснащенность. Ангиографические аппараты критически необходимы при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». За анализируемый период их общее число в стране увеличилось на 41,1%, действующих аппаратов – на 35,8%, а со сроком эксплуатации свыше 10 лет – на 100,9% (табл. 4). В целом за период реализации проекта было создано 626 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, которые за счет средств федерального бюджета получили более 28 тыс. единиц медицинского оборудования, в т.ч. 189 ангиографов.

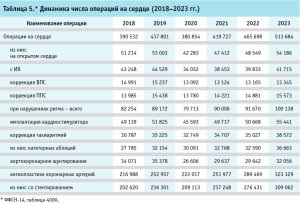

Развитие инфраструктуры позволило значительно улучшить доступность высокотехнологичной медицинской помощи. В целом число операций на сердце увеличилось с 2018 по 2023 год на 31,5% (табл. 5), а наиболее значимо – ангиопластика коронарных артерий (+49,0%) и катетерные абляции при тахиаритмиях (+32,0%).

В 2023 году, по данным ФФСН-30, на 710 ангиографических аппаратах пациентам проведены 919 186 рентгенохирургических вмешательств (РЭВ) на коронарных сосудах (в том числе диагностических), из которых 326 257 завершились ангиопластиками и стентированием коронарных артерий (табл. 6). Увеличение показателей диагностических ангиографических исследований с 2018 по 2023 гг. составило 28,74%, лечебных рентгенэндоваскулярных коронарных вмешательств – 44,1%. При этом средняя нагрузка по числу вмешательств на коронарных сосудах на один аппарат в сутки практически не изменилась (3,60 – в 2018 году и 3,55 – в 2023 году).

Общее число рентгенохирургических вмешательств на камерах сердца (закрытие ДМПП, ДМЖП, окклюзия ушка левого предсердия и др.) и клапанах увеличилось с 2018 по 2023 год на 27,2%, в т.ч. диагностических – на 26,3%, лечебных – на 27,5% (табл. 6).

В 2023 году пациентам с инфарктом миокарда выполнено на 45,1% рентгенохирургических вмешательств больше, чем в 2018 году (табл. 7), при этом доля вмешательств, проведенных в первые 90 минут от момента госпитализации, увеличилась с 58,4% до 62,2%.

Современные тренды кардиохирургических и эндоваскулярных вмешательств при хронической ишемической болезни сердца. В Российской Федерации в последние годы отмечен значительный прогресс в кардиохирургическом и рентгенэндоваскулярном лечении пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС).

В стране внедрены методы внутрисосудистой визуализации (ВСУЗИ) и инвазивной оценки физиологической значимости сужений венечных артерий, играющих важнейшую роль в оптимизации реваскуляризации миокарда. ВСУЗИ при проведении РЭВ выполнялись в 2023 году в 12 099 случаях (3,7% от общего числа РЭВ) – почти семикратный рост в сравнении с 1777 (0,7%) случаями в 2019 году. Суммарная частота применения внутрисосудистых методов визуализации (ВСУЗИ и оптической когерентной томографии, ОКТ) составила в 2023 году 4,0% (12 946 случаев), в расчете на 1 млн населения – 88,7 процедур.

Измерение фракционного и моментального резерва коронарного кровотока, что крайне важно для точного определения показаний к эндоваскулярному лечению при многоуровневых и пограничных сужениях коронарных артерий, в 2023 году проводилось при выполнении 5886 (1,8%) РЭВ – рост по сравнению с предыдущим годом в 1,4 раза.

Для лечения сложных коронарных поражений, в том числе хронических тотальных окклюзий коронарных артерий, в последние годы при проведении РЭВ у пациентов со стабильной ИБС и стенокардией, устойчивой к медикаментозной терапии и/или большой зоной преходящей ишемии миокарда по данным нагрузочных стресс-тестов в зоне кровоснабжения окклюзированного сосуда широко применяются новейшие технологии – ротационная атерэктомия.

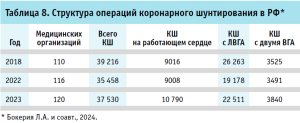

Увеличение количества выполняемых РЭВ у больных ИБС повлекло за собой существенное изменение профиля пациентов, направляемых на коронарное шунтирование (КШ): сегодня он представлен преимущественно больными с тяжелым распространенным окклюзирующим атеросклерозом коронарных артерий, поражением ствола левой коронарной артерии. Достижения в области коронарной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, искусственного кровообращения (ИК) расширили показания к КШ – увеличилось количество оперируемых пожилых пациентов, пациентов с сердечной, почечной недостаточностью, сахарным диабетом, сочетанными поражениями клапанов сердца и магистральных артерий, из которых около 5% КШ выполняется в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России. Общее число операций коронарного шунтирования в последние годы составляет около 37 тыс. в год (табл. 8). Общее число медицинских организаций, выполняющих операции коронарного шунтирования, выросло за последние 5 лет на 10 и составило 120 в 2023 году (табл. 8).

Оценивая динамику количества операций коронарного шунтирования в РФ за время реализации проекта, к сожалению, необходимо отметить снижение на 5,9% числа подобных вмешательств по итогам 2023 года в сравнении с 2018 годом (32 056 операций в 2023 году против 34 070 – в 2018). В относительных величинах в 2023 году в РФ было выполнено 22 коронарных шунтирования на 100 тыс. населения. При этом отмечается ежегодный неуклонный рост числа этих операций, выполняемых в рамках программ обязательного медицинского страхования (ПОМС). Так, по итогам 2023 года, в РФ число КШ, выполненных в рамках ПОМС, на 22,3% выше, чем в 2022 году.

Важным общемировым и отечественным трендом развития коронарной хирургии последних десятилетий является реваскуляризация миокарда с использованием артериальных кондуитов. Активное внедрение в практику отечественных кардиохирургических клиник маммарокоронарного и бимаммарного шунтирования (рост на 9% в 2023 году по сравнению с 2018) позволило значительно улучшить отдаленные результаты КШ – достоверно снизилась частота повторных инфарктов миокарда и повторных вмешательств.

Активно внедряются в практику методы малоинвазивного коронарного шунтирования, выполняемого без применения ИК, что значительно снижает общую травматичность, объем кровопотери, риск развития инсульта и почечной недостаточности в ближайшем послеоперационном периоде (рост на 19,68% в 2023 году по сравнению с 2018). Также ряд клиник наращивает число выполненных операций доступом к сердцу через торакотомию, ограничивая нарушение каркаса грудной клетки, что нацелено, в первую очередь, на снижение травматичности вмешательства.

В настоящее время возможности «больших данных» и методов искусственного интеллекта позволяют применять прогнозную аналитику в кардиохирургическом лечении ИБС. Для стратификации риска смерти после коронарного шунтирования рекомендуется использование шкал Европейской системы расчета риска кардиохирургических операций (EuroSCORE II). Методы машинного обучения позволяют изменить парадигму стратификации кардиохирургического риска в РФ. В 2023 году специалистами НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева получена первая оптимальная модель риска, адаптированная к условиям применения в РФ, превзошедшая в сравнении с традиционными методами статистического анализа возможности прогнозирования негативного исхода после операции КШ [6]

Основные тренды в интервенционном и хирургическом лечении нарушений ритма сердца. За последнее десятилетие (2014–2023 гг.) количество операций при нарушениях ритма сердца увеличилось на 46,5%. Наиболее заметный рост отмечается в сегменте операций по коррекции тахиаритмий – деструкции проводящих путей и аритмогенных зон сердца (+63,1%) и имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов (+50%).

Только с 2018 по 2023 год количество операций у больных с нарушениями ритма и проводимости увеличилось на 21,7%: с 82 254 до 100 138 процедур. Наибольшие темпы роста наблюдаются среди пациентов с тахиаритмиями – 25,3% (с 30 787 до 38 572 процедур), причем катетерные абляции показали прирост на 32,0% (с 27 785 до 36 663 процедур), 45% которых выполняются в федеральных центрах сердечно-сосудистой хирургии.

В структуре нарушений ритма сердца, у которых применялись эндоваскулярные методы деструкции, первое место заняла фибрилляция предсердий (ФП), на долю которой пришлось 43,5% случаев. Как и в предыдущие годы, этот вид аритмии остается основным показанием для применения как эндоваскулярных, так и хирургических (при наличии сопутствующей кардиальной патологии) и торакоскопических методов лечения.

Наиболее распространенным видом вмешательств при тахиаритмиях является радиочастотная абляция (РЧА) устьев легочных вен, обеспечивающая весьма высокую эффективность и безопасность процедуры (при пароксизмальной форме – до 80–85%, при персистирующей форме – около 70–75%). РЧА выполняется как с применением нефлюроскопических систем навигации (при инцизионных аритмиях, повторных абляциях при ФП), так и без них. Современные технологии картирования позволяют реконструировать электроанатомическую карту целевой камеры сердца, создавая ее трехмерную модель. Это обеспечивает прецизионность нанесения радиочастотной энергии до 1 мм, минимизируя риск осложнений. Очень важно также понимание глубины (трансмуральности) повреждения при РЧА.

Одним из современных направлений является развитие технологии криоаблации, использующей отрицательную температуру для разрушения патологических очагов аритмии. Весьма перспективным является использование абляции импульсным полем или метод электроплорации. Метод представляет собой селективное нетермическое действие на мембраны кардиомиоцитов короткими высокоамплитудными электрическими импульсами, что приводит к гибели кардиомиоцитов. Преимуществами является кардиоселективность, быстрота и высокая эффективность процедуры с существенным снижением риска поражения других органов – пищевода, диафрагмального нерва и др.

Основные тренды при коррекции приобретенных пороков сердца и патологии аорты. Доступность кардиохирургической помощи при приобретенных пороках сердца (ППС) в течение последнего десятилетия оставалась достаточно высокой. В России выполнялось около 13-13,5 тыс. операций у этой категории больных в условиях ИК.

Особенно востребовано увеличение числа вмешательств в группе пациентов старшего возраста (70 и более лет), а также больных с коморбидной патологией (заболеваниями легких, сахарным диабетом, ожирением, почечной недостаточностью). Значительное увеличение среднего возраста больных, концентрация периоперационных факторов риска становится вызовом ближайших лет, требующим разработки и внедрения новых щадящих методов хирургического лечения.

В последние годы разработаны и внедрены в широкую клиническую практику методы транскатетерной реконструкции митрального и трикуспидального клапанов по типу «край-в-край», что сделало этот вид лечения доступным пациентам с низкой сократимостью миокарда, тяжелой сопутствующей патологией.

В 2023 году было выполнено 13 514 операций с искусственным кровообращением по поводу приобретенных пороков сердца, из которых около 2000 операций (14,2 %) проведено в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. В то же время транскатетерных вмешательств, включивших транскатетерное протезирование, вальвулопластику и MitraClip, закрытие фистул и удаление инородных тел было выполнено 2163. То есть соотношение операций с ИК и транскатетерных вмешательств составила 86,2% и 13,8% соответственно.

В хирургии ППС на открытом сердце по-прежнему сохраняется высокий запрос на выполнение клапансохраняющих операций (более 4 тыс. в год), позволяющих избежать приема антикоагулянтов и обеспечить максимально высокое качество жизни после операции. Этому же способствует разработка новых биологических материалов, в том числе аутологичных, и методик, способствующих новым вариантам реконструкции и протезирования клапанов сердца.

Цели снижения периоперационной травмы соответствует тренд на внедрение методик малоинвазивной хирургии. Уже сейчас разрабатываются и внедряются в широкую хирургическую практику альтернативные хирургические доступы, варианты защиты миокарда и способы искусственного кровообращения, новые группы протезов клапанов сердца и аорты. Все это позволяет адекватно выполнять вмешательства при сохраненном каркасе грудной клетки, сокращать время, а в некоторых случаях вовсе отказываться от использования ИК, производить операции в условиях нормотермии, отказаться от применения препаратов крови.

Доступность лучевых методов исследования, прежде всего – ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии, привело к лавинообразному росту выявляемости патологии восходящей аорты и дуги. Основным направлением лечения патологии данной области является сочетание открытого вмешательства на восходящей аорте и проксимальном отделе дуги с транскатетерными методами коррекции патологии дистальной части дуги и нисходящей грудной аорты. Данный тренд возможен вместе с разработкой и производством специальных групп сосудистых протезов, унифицированных между собой и позволяющих сочетать несколько видов протезов для выполнения коррекции в полном объеме.

Обсуждение

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, в том числе за счет снижения смертности населения, является одной из важнейших задач государства. Именно на ее решение был направлен федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Основным его результатом являлось снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6 на 100 тыс. населения в 2017 году до 556,7 в 2023 году. Реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» завершена в целом успешно: целевые значения всех ключевых показателей оценки проекта достигнуты с улучшением. Отмечавшиеся при этом различия между субъектами РФ были обусловлены региональными особенностями [7].

Благодаря повышению доступности и качества медицинской помощи, ранней диагностике заболеваний, внедрению инновационных медицинских технологий, а также совершенствованию системы реабилитации после сердечно-сосудистых операций сохранилась тенденция к снижению смертности от БСК, несмотря на рост общей смертности вследствие пандемии COVID-19 [8–10].

Ведущую роль в снижении смертности от БСК, в том числе от ОИМ, занимают рентгенэндоваскулярные вмешательства (РЭВ), число которых значительно выросло в последние годы. Широкое использование в клинической практике инновационных методов внутрисосудистой визуализации (ВСУЗИ) и инвазивной оценки физиологической значимости сужений венечных артерий позволило оптимизировать показания к процедуре и значительно улучшить непосредственные и отдаленные результаты РЭВ.

В то же время активное внедрение в клинику методов интервенционной кардиологии в ХХI веке привело к снижению количества операций коронарного шунтирования во всех развитых странах в среднем почти на треть: в последние десятилетия в США выполнялось около 1100 КШ и 3600 РЭВ на 1 млн населения [11].

При этом рекомендованным ВОЗ показателем является 400 вмешательств на открытом сердце на 1 млн населения [12], что совпадает с оценкой Федерального фонда ОМС (40 на 100 тыс. населения). Несмотря на стремительное увеличение количества выполняемых РЭВ и технических достижений в разработке дизайна и конструкции самих коронарных стентов, а также способов их доставки, операция КШ остается незаменимым методом в лечении пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий, при поражении ствола левой коронарной артерии, при котором достижение оптимального результата с помощью РЭВ часто является затруднительным [13]. В то же время, современные тенденции использования артериальной реваскуляризации и прецизионных хирургических методик при КШ позволило достоверно улучшить отдаленные результаты хирургического лечения [14]. Также активно используются гибридные операции у больных с мультифокальным атеросклерозом [15]. Правильный отбор больных на разные методы реваскуляризации, привлечение мультидисциплинарной «сердечной команды» («heart team») является важнейшим условием достижения хороших ближайших и отдаленных результатов.

Следующая эпоха коронарной хирургии в РФ должна сосредоточиться на оптимальном использовании хирургических и интервенционных вмешательств и технологий, обеспечивающих наименее травматичный, но наиболее эффективный результат.

Увеличение числа операций с применением абляционных и хирургических технологий при нарушениях ритма сердца и проводящих путей подчеркивает повышение доступности этих современных методов лечения при наличии разнообразных подходов [16, 17].

Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца в ближайшие годы будет оставаться актуальной задачей кардиохирургии, так как заболеваемость, обусловленная соединительнотканной дегенерацией, атеросклеротическими поражениями клапанов сердца, а также инфекционным эндокардитом остаются постоянно действующим фактором, обеспечивающим появление новых пациентов. Основным базовым вмешательством, обеспечивающим лечение большего числа пациентов, прежде всего молодого и трудоспособного возраста, остается открытая хирургия в условиях искусственного кровообращения. Данный подход позволяет радикально лечить пациентов в ранние сроки с минимальным операционным риском и максимально благоприятными и стабильными отдаленными результатами, включая показатели внутрисердечной гемодинамики и функционирования протезов клапанов. Однако число таких вмешательств по-прежнему ниже уровня развитых европейских стран. Например, в 2023 году обеспеченность на 1 млн населения открытыми операциями пациентов с ППС в России составила 92,4 вмешательств [18], тогда как в Германии этот показатель за аналогичный период составил 234,4 [19].

Внедрение новых методов коррекции (миниинвазивные вмешательства, системы видеоподдержки, альтернативные хирургические доступы) позволяет снизить инвазивность и травматичность операций, время нахождения пациента в стационаре и затраты на его реабилитацию.

Обеспеченность населения кардиохирургическими вмешательствами в условиях искусственного кровообращения – важный показатель качества медицинской помощи; альтернативы не существует у преобладающего числа пациентов с ППС – при инфекционном эндокардите, пороках клапанов сердца (в том числе в сочетании с поражением коронарных артерий) у пациентов молодого и трудоспособного возраста, многоклапанных поражениях, опухолях сердца, при повторных вмешательствах. В этих группах операции с искусственным кровообращением доказали свою эффективность и стабильность послеоперационных результатов в течение десятилетий.

Значительное увеличение среднего возраста оперированных больных, распространение коморбидной патологии определяют актуальность увеличения доступности транскатетерных методов лечения – прежде всего транскатетерного протезирования аортального клапана, вальвулопластики митрального клапана «край-в-край», ряда других процедур.

В настоящее время по возможностям использования таких технологий Россия отстает от стран Европы. В частности, в 2023 году обеспеченность транскатетерными методами лечения пациентов с ППС в России составила 14,6 вмешательств на 1 млн населения [18], а в Германии – 281,1 [19].

Лидирующая роль в организации кардиохирургической помощи пациентам с приобретенными пороками сердца должна отводиться крупным центрам, выполняющим полный объем сердечно-сосудистых вмешательств, включая лечение нарушений ритма, ИБС, ППС и ВПС. Это соответствует запросам сегодняшнего дня на эффективное лечение сложных пациентов с сочетанной и коморбидной патологией.

Рост диагностических возможностей региональных клиник, использование возможностей телемедицины и адекватного режима транспортировки больных ставит вопрос развития аортальных центров, выполняющих неотложные вмешательства при острых расслоениях аорты в полном объеме с устранением синдрома мальперфузии, включая, при необходимости, брахиоцефальные сосуды. Создание специализированных программ целевого финансирования подобных вмешательств приводит к балансу возможностей клиник и позволяет стимулировать процесс освоения и внедрения нового типа хирургических и интервенционных пособий.

_____________________________________________________________________

1 Постановление Правительства РФ от 17.07.2001 № 540 «О федеральной целевой программе “Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации”». URL: https://base.garant.ru/4177616/?ysclid=m8q8oge0am225486490.

2 URL: https://base.garant.ru/71937200/?ysclid=m8q90qc5l3481958000.

3 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400547952/?ysclid=m8q92t3qw8216452052.

- Самородская И.В., Семенов В.Ю., Бойцов С.А. Влияние медицинских и немедицинских факторов на смертность населения: генотипические, фенотипические и поведенческие факторы. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2018; 26(5): 260–265. DOI: 10.32687/0869-866x-2018-26-5-260-265.

- Папанова Е., Тимонин С. Смертность от болезней системы кровообращения в России и Москве в свете мировых тенденций. Московская медицина. 2017; 4(19): 57–65.

- Богачевская С.А., Киселев С.Н. Анализ сердечно-сосудистой смертности в России и ДФО в рамках реализации федеральных и региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: целевые показатели, прогноз и факты. Дальневосточный медицинский журнал. 2024; 1: 44–50. DOI: 10.35177/1994-5191-2024-1-8.

- Коссова Т .В. Экономические детерминанты смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионах России. Вопросы статистики. 2023; 30(1): 42–51. DOI: 10.34023/2313-6383-2023-30-1-42-51.

- Сабгайда Т.П., Зубко А.В., Семенова В.Г. Результативность федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в контексте предотвратимых причин в городских и сельских поселениях России. Вопросы управления. 2023; 2(81): 71–85. DOI: 10.22394/2304-3369-2023-2-71-85.

- Голухова Е.З., Керен М.А., Завалихина Т.В. [и др.] Эффективность машинного обучения в прогнозировании ранней послеоперационной смерти после операции коронарного шунтирования. Креативная кардиология. 2023; 17 (1): 77–93. – DOI: 10.24022/1997-3187-2023-17-1-77-93. – EDN KADQCN.

- Пантелеев О.О., Демьянов С.В., Вышлов Е.В., Рябов В.В. Результаты реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в региональном сосудистом центре. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2023; 12(1): 16–24. DOI: 10.17802/2306-1278-2023-12-1-16-24.

- Зубко А.В. Специализированная медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями: Отдельные аспекты. Социальные аспекты здоровья населения. 2024; 70: 1. DOI: 10.21045/2071-5021-2024-70-1-3.

- Перхов В.И., Куделина О.В., Корхмазов В.Т. Оценка результативности реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в период пандемии COVID-19. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023; 31(4): 509–518. DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X2023-31-4-509-518.

- Сура М.В., Везикова Н.Н., Глезер М.Г., Ефремушкина А.А., Золотовская И. А., Иваненко В. В. и др. Реализация программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в субъектах Российской Федерации. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2022; (2): 33–44. DOI: 10.17116/medtech20224402133.

- Culler S.D., Kugelmass A.D., Brown P.P., Reynolds M.R., Simon A.W. Trends in coronary revascularization procedures among Medicare beneficiaries between 2008 and 2012. Circulation. 2015; 131(4): 362-70. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012485.

- Vervoort D., Lee G., Ghandour H., Guetter C., Adreak N., Till B.M., LinY. Global Cardiac Surgical Volume and Gaps: Trends, Targets, and Way Forward. Annals of Thoracic Surgery Short Reports. 2024; 2(2): 320–324. https://doi.org/10.1016/j.atssr.2023.11.019.

- Hlatky M.A., Boothroyd D.B., Bravata D.M., et al. Coronary artery bypass surgery compared with percutaneous coronary interventions for multivessel disease: a collaborative analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet. 2019; 373(9670): 1190–1197. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60552-3.

- Chew N.W.S., Koh J.H., Ng C.H., et al. Coronary Artery Bypass Grafting Versus Percutaneous Coronary Intervention for Multivessel. Coronary Artery Disease: A One-Stage Meta-Analysis. Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 822228. Published 2022 Mar 25. DOI: 10.3389/fcvm.2022.822228.

- Сигаев И.Ю., Казарян А.В., Старостин М.В., Керен М.А., Морчадзе Б.Д., Пилипенко И.В., Кудашев И.Ф., Шония З.Д., Убушиев С.Д. Повторное коронарное шунтирование по методикам mics и midcab: анализ собственных результатов и мирового опыта. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2021; 63(1): 44–52. DOI: 10.24022/0236-2791-2021-63-1-43-52.

- Голухова Е.З., Милиевская Е.Б., Филатов А.Г., Семенов В.Ю., Прянишников В.В., Сергуладзе С.Ю. Аритмология – 2023. Нарушения ритма сердца и проводимости. М.: ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России; 2024. 212 с., цв. илл. ISBN 978-5-7982-0465-6.

- Аванесян Г.А., Филатов А.Г. Нарушения ритма сердца после COVID-19. Эпидемиология, этиология и патофизиология. Анналы аритмологии. 2023; 20(1): 52–58. DOI: 10.15275/annaritmol.2023.1.6.

- Бокерия Л.А., Милиевская Е.Б., Прянишников В.В., Юрлов И.А. Сердечно-сосудистая хирургия – 2023. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. М.: ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. 2024. 368 с. ISBN 978-5-7982-0464-9.

- Beckmann A., Meyer R., Eberhardt J., Gummert J., Falk V. German Heart Surgery Report 2023: The Annual Updated Registry of the German Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2024; 72: 329–345.